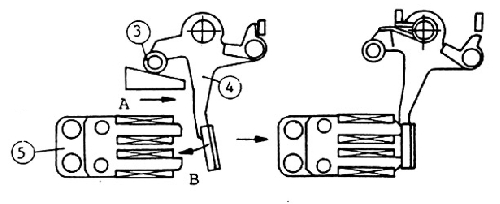

電気仕掛けのシャッターの一部を見てみました。シャッターは電磁式で、シャッターボタンは電気スイッチです。最初の部分だけですが動作を順に説明しましょう。

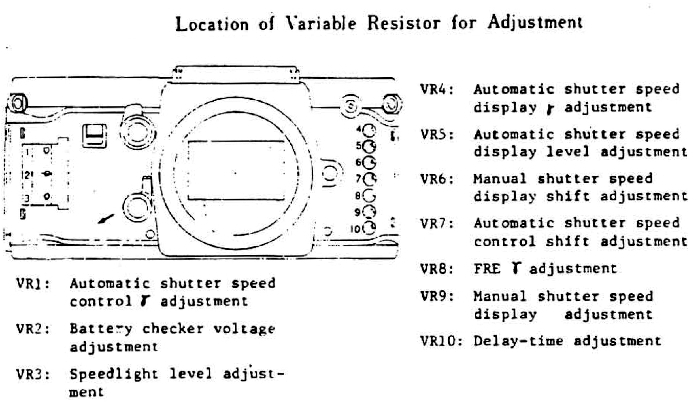

実体配線図

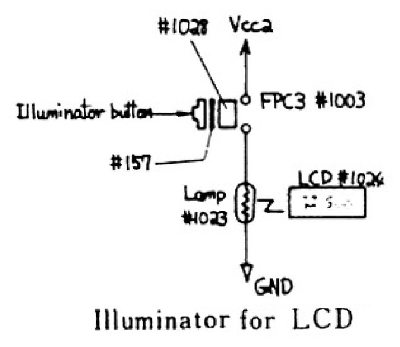

暗所でのシャッター速度の液晶表示確認用です。これは単純な回路で、スイッチを押せばランプが点灯するだけです。このランプはタングステン豆球でしょうか。

液晶(LCD)表示部の照明

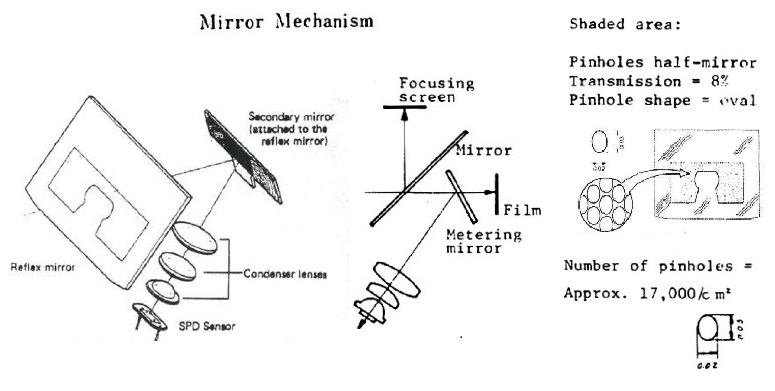

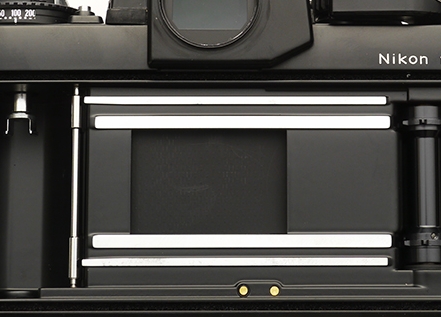

受光部は面白いですね。図にあるようにミラーの薄墨部分には無数の穴があるのです。1cm四方に1万7千個の楕円の穴がある。そして透過率8%を得ている。

普通に考えればミラーの薄膜を薄くしてハーフミラーにしてしまうところですが、違うのですね。この方が製造上のばらつきが少ないのかもしれない。

そして1998年2月28日付けのニコン資料に『ピンホールミラーを用いたことによって、明るく色付きの少ないファインダー視野を提供。偏光フィルターを使用しても測光誤差を生じません。』と説明されています。

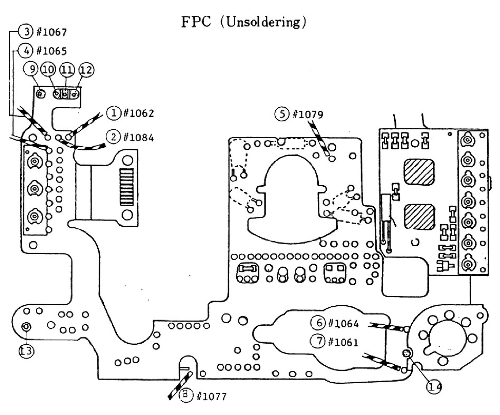

主要回路

調整部

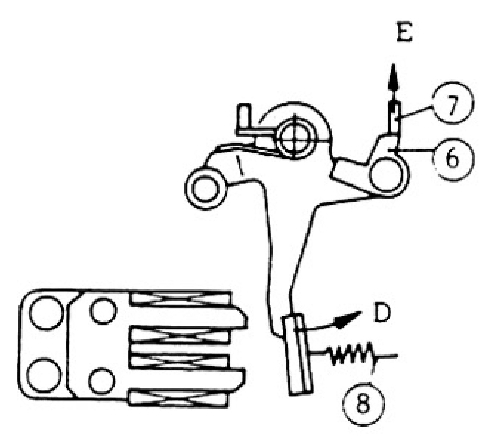

電子部品の実装

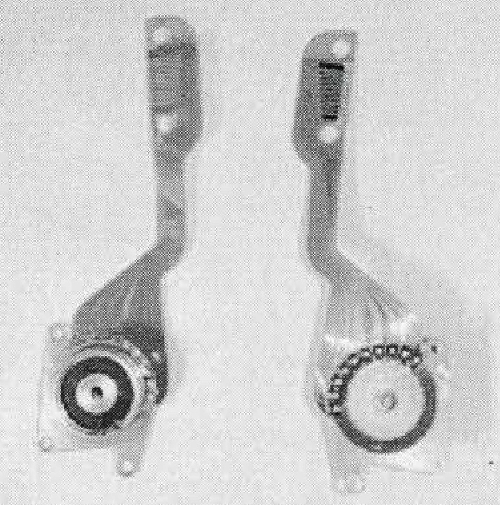

電子部品は可撓性の基板上に実装されていて、主要部は右の図のような具合です。

図の右の部分は写真にあるように、黒い樹脂でコーティングされた専用ICが2個搭載されているのが見えます。また写真左下の白い部品は計時用の水晶発振子です。ニコンの資料にはシャッター速度やセルフタイマーはデジタル式との解説があります。

そして、写真には7個の可変抵抗器が並んでいます。各種の調整用で、それは次に述べます。

これは経時劣化での接触不良が気になる部分です。

F3のボディには透視絵に見えるように、電子回路がたくさん詰め込まれています。これは先代のF2とは大きく異なるところです。

シャッターも電気仕掛けです。

マイコンなしの複雑な電子化は中途半端になってしまい欠点だらけになりかねないという懸念がありますが、F3は苦労して克服されているのでしょうか。

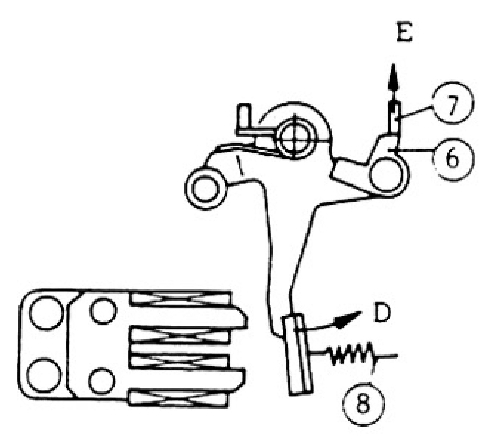

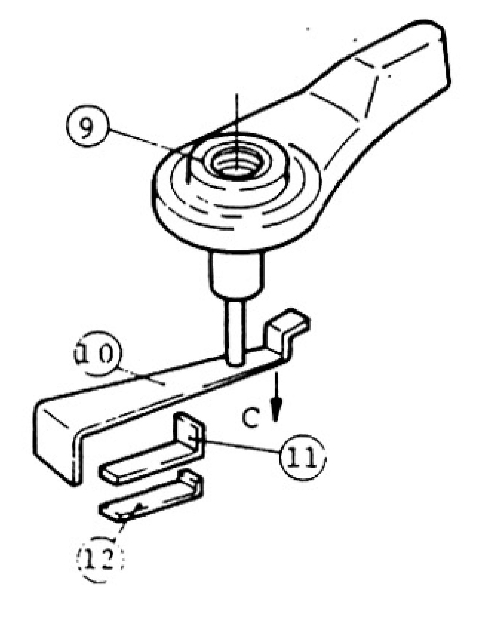

シャッターレリーズとマグネット

買おうか買うまいかと躊躇していたニコン往年のフラグシップモデルであるF3HPを手にしてみたく買ってしまいました。

もっとも、この機種は市場にゴロゴロしていて比較的安価にいつでも買えるものではあります。

手に入れた物はシリアル番号は178万台で製造ロット番号は 86VL です。今から30年前の1986年8月の製造のようです。

この製造ロット番号は裏蓋蝶番部付近に写真のように捺印されています。

綺麗な個体で、試写した結果も問題なしでした。

この金色の電極は何でしょう

受光部

以上、思いつくまま述べました。1980年の発売であり、当時の電子関係の発展具合を考えると非常に先進的な設計であったと感じます。

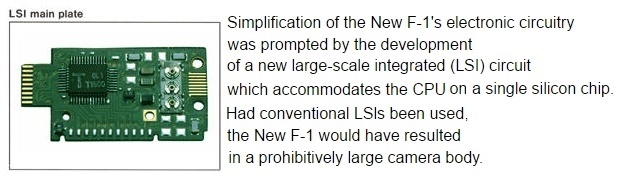

同時期発売のライバルに PENTAX LX や CANON New F-1 があります。特に1981年9月発売の New F-1 は電源が6Vなので、マイコン搭載の可能性があります。しかしそうだとしても、当時のマイコンはNMOSが主流でありCMOSはこの後だったから、マイコン化したにしても電気は大食いでかつチップ数が多く実装は大変だし、実用化には時期尚早だったように思われます。

ところが、このような New F-1 紹介サイトがあります。その抜粋を下に示します。そこにははっきりとシングルチップCPU 搭載と書かれている。メモリーや周辺回路などとの一体集積化はこの時代は発展途上だったはずで間違いなのではと思ったのですが、更に調べると1974年発売の

AE-1 にはTIの4bitマイコン(多分TMS1000シリーズ)が使われたとあります。画期的だったのですね。

裏蓋を開けると金色に光る小さな丸い2つの電極が見つかります。この目的は分かりますか。いざ何かと問われると返答に窮するのでは。

これはDataback用の電極です。裏蓋を交換して日付を写し込めるようにするDatabackという裏蓋があって、それと電気的接続するための電極です。

NewFM2などの他の機種にもこのような電極が付いています。

右の回路図がシャッタースピード制御部分です。デジタル式です。シャッター速度ダイヤルで速度選択をするために回転ダイヤルを回します。その時に図のgray

code contact #224が連動して回転し写真の摺動面と接触してVWXYZを選ぶのです。01の組合せで選択します。回路図にその5つのスイッチの記号が見て取れます。

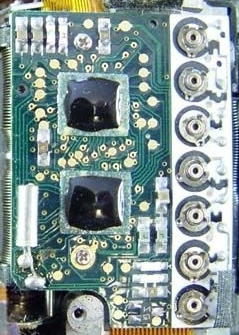

調整用に全部で10個の可変抵抗器があります。

VR1:自動シャッター速度制御の調整

VR2:電池チェッカー電圧調整

VR3:スピードライトレベル調整

VR4:自動シャッター速度表示の調整

VR5:自動シャッター速度表示レベル調整

VR6:手動シャッター速度表示シフト調整

VR7:自動シャッター速度制御シフト調整

VR8:FRE注) の調整

VR9:手動シャッター速度表示調整

VR10:遅延時間調整

このような面倒な調整を計器を見ながら可変抵抗器を回して調整したのです。非常に手間がかかったことが分かります。

今のカメラでは調整は自動化し調整値はメモリーに記憶させるようにして非常に簡単で安上がりになっていると推測します。

拡大写真

F3の内部の回路はFlexible Printed Circuit Boardといって可撓性のあるプリント基板に実装されています。右の図の茶色部分は可撓部分です。

この機種の記事はいくらでもあるので、切り口を変えて述べてみたいと思います。

できるだけ電気関係に的をあてて述べてみます。

受光素子のSPDはSilicon Photodiodeです。それまでのCdSセルに代わる新しい受光素子です。

注)FREとはFunctional Resistance Elementの頭文字で摺動面を金属の櫛の歯状にした高信頼性の可変抵抗器で、フィルムのISO感度設定部に使われています。上に示した実体配線図の右上の部分です。

電気部分の配線が右の図です。その図をクリックすると別windowに拡大表示されるので細部が読み取れます。

複雑な電子部品が多く組み込まれているのがわかります。

F3のデビューは1980年3月です。Intelが4bitマイコン4004を1971年に、8bitマイコン8080を1974年に、同年にMotorolaは8bitマイコンMC6800を世に出していて、自動車では1979年にエンジンの総合制御にマイコンが使われました。本格的な電子技術の幕が開けられて間もなくの頃になります。

しかしF3にはマイコンは使用されていませんでした。デジタル・アナログ混在回路でした。マイコンの出始めはCMOSではなくNMOSだったので電源の難しさがあることや、周辺回路の集積化は発展段階にあって実装の困難さがあり、当時はカメラには難しかったのかも知れません。

そのために、現在のマイコン時代では簡単にできることが、当時のデジアナ混在回路ではそれぞれの機能を回路で構成する必要があって設計者は大変な苦労をしたことと思います。下に述べますが、専用のカスタムICを搭載するなど奮戦が伺えます。

F3は2000年8月が生産終了ですが、マイコン搭載は結局しなかったようです。(これは本当にそうか確証がありません。)

日進月歩の電子回路を20年間も同じ回路構成で生産し続けたというのも信じ難いところですが、1988年発売の後継機種のF4にはマイコンが搭載されていることから考えると、並行販売のF3は基本はそのままとしたのでしょうね。

ところでF4は電源部分が全く異なっているようですね。マイコン化が一番の原因でしょうか。

gray codeというのは2進コード1種ですが、隣とは1bitしか変化しないという特徴があります。従ってダイヤルを回す中間で意図しない値にならないのです。

ところで図ではcordがcodeに手書き修正されていますね。cordは電線のことです。当時も英語で苦労したのですね。この図は外国文献から引いたもので、そこの誰かが修正したものです。

回路図に#1013 IC と#1012 IC と書かれているのが分かりますが、この2つは上の写真の黒くコーティングされたICです。当時専用のICを苦労して作ったことが見て取れます。そしてこの回路の電源は3Vです。この電圧でアナログ回路を動作させるのはかなり難しい。特にオペアンプ(演算増幅器)は片電源3Vは難しい。でもやってのけているわけですね。

なお、電源スイッチを切っても、水晶発振回路部分はOFFにはしないとの説明があって、これは電源ONの発振不安定を避けるためとのこと。従って、長く使用しないときは電池を抜いておくのがお奨めのようです。

回路の具体的なところは不明部分が多いし専門的過ぎるので述べません。

なお右の回路図はクリックすれば拡大表示されます。