今では写真を撮るのはデジタルばかり。安いデジカメでも昔の中級程度のフィルムカメラより遥かに高精細な写真を撮ることができます。しかし近頃は昔のカメラが懐かしく感じます。

若い時分にF1.7のCanonet Sを所有していたのですが、使わないうちにカビだらけになってしまい大昔に捨ててしまいました。今思えば惜しいことをしました。その後、いくつかのEEカメラを使い、ミノルタの自動一眼レフα-3xiを使い、最後にはニコンのコンパクトカメラZOOM300AFを使いました。

最近になって大昔の手動式の一眼レフに興味が出てきて、ニコンのFM2がいいなあと思っていました。

そんなことを考えながら、先日、リサイクルショップに行ったところ、陳列棚にレンズ付き一眼レフカメラが3,000円、消費税を入れて3,150円で並んでいました。ペンタックスSPで付属レンズはSuper Multi-Coated TAKUMAR 50mmF1.4です。大分汚くなっているけれども確認するとシャッターは切れるし面白そうなので買ってきました。

家に帰って更に確認すると、シャッターは一応OK、ファインダーを覗くとゴミが見え、プリズムの境界が腐食して線になって見えます。でも大きな問題はなさそうです。遮光スポンジのMoltopren®は劣化していないようで大丈夫そうです。しかし露出計は動かない。電池切れのようです。底の電池を取り出すと、ボタン電池が出てきました。National

H-Bと刻印があります。これはどうも水銀電池らしい。現在では手に入らないが代用品はありそうです。幸い電池室には腐食は見られません。

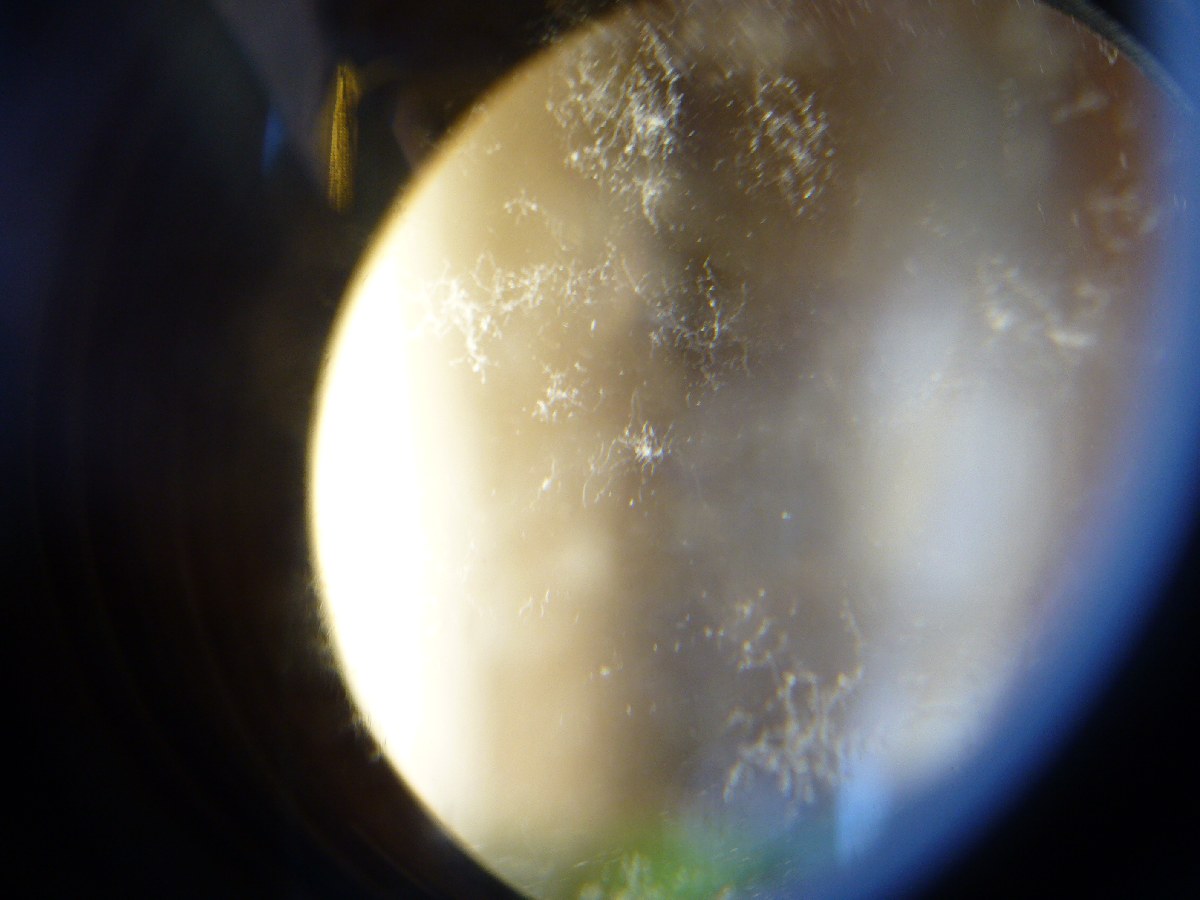

レンズについては絞りは問題ないようですが、覗くとカビだらけです。このままでは満足の行く写真は撮れそうもない。

というわけでとにかく次が必要です。

1. 露出計用電池を何とかすること。

2. レンズのカビ取りをすること。

さて電池ですがインターネットで記事を探すとありました。LR41で代用できます。早速LR41を買ってきました。サイズが一回り小さいので細工が必要です。水回りコーキング用シリコンゴムを使って、紙で型を作ってシリコンゴムを流し込んでH-B電池と同じになるようサイズ合わせをしました。

これで見事動作しました。シャッターダイヤルにも問題なく連動します。シャッターダイヤルには摺動式の抵抗器があって接触部の劣化が心配だったのですが、これも一応機能しているわけです。解決です。露出計回路自体は問題なかったわけです。

前もって露出計系統の回路図はインターネット上で見つけておきました。回路図を見ると抵抗ブリッジ回路になっています。電池切れと混同しないように露出合致点はブリッジのバランス点から少しずらしてあるらしい。でもほぼ単純な抵抗ブリッジの検流計動作だから、電池の電圧影響はバランスずらしの僅かな分です。また電池逆挿入でも壊れることはないと分かります。

次はレンズ清掃です。これは難関です。インターネットで参考になるところは調べたものの、分解、組み立て、調整の明解な記事や写真は見当たりません。

何とかなるさと開始しました。

このレンズは前方から分解します。

最初は前面の化粧リングを外します。これは広口ビンにゴム系接着剤を塗り乾かしてから、レンズ前面のリングに当てて回します。これでうまく外れます。

後は前面奥に見えるネジを外し、順番に部品を抜き取り、次は側面の固定用微小マイナスネジ3本を緩めて固定リングを抜き取り、最後は側面に露出して見えるようになった3本のプラスネジを外せば完全に分解ができます。

レンズは前玉アッセンブリ、後玉アッセンブリ、中玉とあります。レンズを固定枠から外すにはレンズ押さえリングを回して外す必要があります。これには特殊工具が欠かせません。自作します。100円ショップで事務用ハサミを買ってきて、先をヤスリで加工します。少々根気が要りますが簡単にできます。このままでは元がハサミなので自由に開閉してしまいます。従って金具で固定します。この程度の工具は自作するのがいいですね。

今回はカニ目はなかったのでカニ目回し工具は不要だったのですが、もし必要なら同様に別のハサミを用意して先を加工すれば簡単にできます。

このような特殊工具はホームセンターでは探しても見つからないので、専門店で入手する必要がありますが、自作すれば数百円でできます。3,000円のカメラで遊ぶためにわざわざ高い工具を買うことはありません。

シャッター巻き上げ時

Super-Takumar 135mmF3.5で撮影

さっそく試写です。絞りとシャッター速度の様々な組み合わせで何とか露出は許容範囲のようです。

30年以上経っても幸いなことに電子回路はへたることなく動作していると思います。綺麗に撮れた写真を見て下さい。

写真をクリックすると別Windowが開いて写真を拡大表示します。

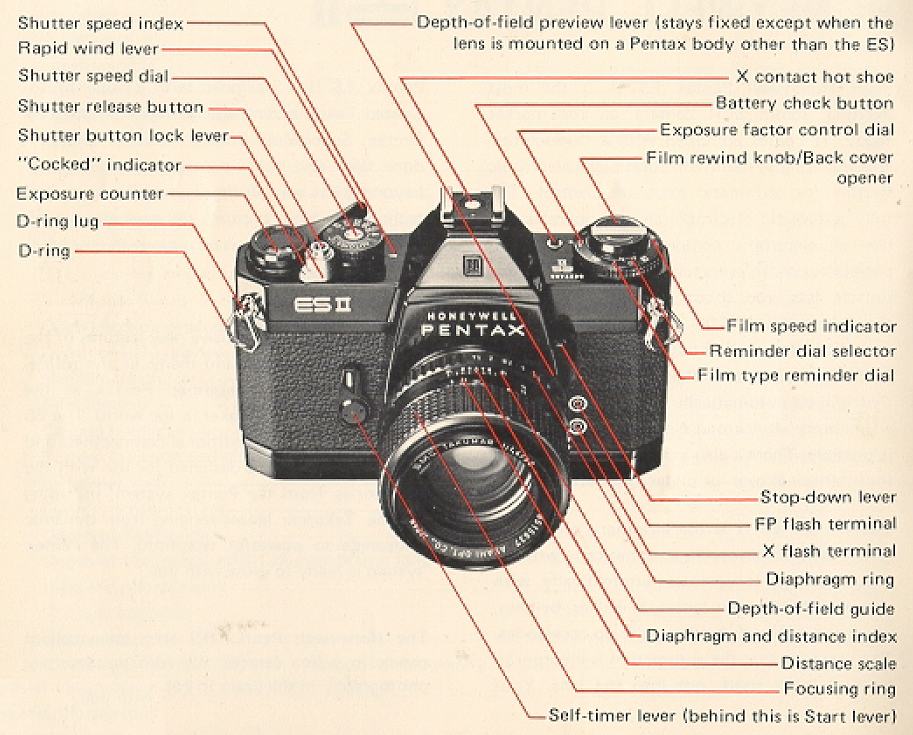

取扱説明書はネットを探ると英文ですが容易に入手できます。当時アメリカのHONEYWELL社にOEM供給していたようで、HONEYWELL社発行のマニュアルをネットからダウンロードできます。その説明書には機能と操作方法が明確に書かれています。古いタイプのレンズは開放測光には対応していなく、そのままではAEが効きません。そのときは脇のstop-downレバーを上げてAEを効かせます。しかし、絞り込み測光になるので、ファインダーが暗くなります。

カメラボディも丁寧に掃除した結果、30年以上前のものとは思えないくらい、きれいに生まれ変わりました。

でもこのカメラは重いですね。測ってみるとレンズを入れて970グラムもあります。まるで鉄の塊といったイメージです。軽くぶつかるだけでも怪我をしそうです。散歩にもって行くにはちょっと重い。

とはいえ、写真を見て下さい。メカニカルな美しさがあって、素晴らしいでしょう。

電子回路部分は特に問題ないようなので、基板下のメカ部分の清掃と注油を行ないました。前述のPentax SPはミラーの張付きで悩みましたが、こESIIのメカ部分はSPと同様なので同じ故障が起きかねません。

案の定、ミラーアップが起きました。しかしSPとは症状は違って、巻き上げ動作で時々ミラーアップするのです。参りました。分解は最終手段です。取り敢えずミラー回転軸の傍の小穴からリンク機構部めがけて、注射器で希釈油を注入しました。そして何度もチャージとレリーズを繰り返すうちに、問題が消えました。この方法が妥当だったのかどうか分かりませんがとにかく問題は解消しました。

裏蓋を開くと回路基板が見えます。写真を見て下さい。発売の1973年(昭和48年)といえば世の中はまだマイコンは黎明期の頃です。最初のマイコンであるIntel 4004は1971年発表でした。したがって電子回路の小型化はICを使って行なう時代でした。ES IIは薄型で小型のICパッケージを使用するなどしてうまく基板を小型化しています。その意味では当時の最先端の技術を適用しています。小さな白い7個の丸型部品は調整用の小型可変抵抗器です。素人は下手に触れません。

さて、早速電池を入れてみました。LR44を4個入れます。すると何と動作するではありませんか。精度は兎も角として、一連の操作にはきちんと反応します。電池ボックスの腐食はないし電子部分は一応OKです。一般的には電子回路の劣化は接続部に起きることが一番多い。カメラの中には可変抵抗器のブラシはあるし、スイッチはあるし、コネクタはあるし、IC内部にはボンディングはあるし、ハンダ付け部は多いし、電池ボックスには電極はあるし、心配なところは多くありますが何とか健康を保っているようです。

ネットに『シリアル672万番台以降は小改良が完了していて、ジャンク品が少ない、言い換えると良品が多いです。』との書き込みを見つけました。今回入手のES IIはシリアル番号はなんと「67238xx」です。少々びっくりです。なので

このカメラのシャッターダイヤルに1/60より遅い目盛はありません。低速シャッターは電子制御なんですね。ということはAEを常用しろということのようです。電子回路部分が不良では使い物にならないわけです。

LogoはASAHIではなくてHONEYWELLであるところに注目。

程度の良さそうなジャンクを入手しました。勿論格安です。カメラの機械部分は何とか動作するようです。電子部分は電池が入っていないので大丈夫かどうかは分からない。ファインダーは汚れは少なく綺麗です。付属レンズのSMC TAKUMAR 50mm/F1.4 はカビカビですが、ヘリコイドなどはスムーズです。

このES IIはM42スクリューマウントの最終機種で絞り優先のAEタイプです。1973年発売の古いものなので、問題なく動作するかは賭けみたいなものです。

そしてレンズの清掃です。アルコールや洗剤でクモの巣状のカビを拭き取り、ほぼ綺麗になりました。でも面状にカビたところはなかなか汚れは取れません。カビキラーも試みたのですが、完全にはなりませんでした。不満は残ったけれども問題はなさそうと思ったところで諦めました。

清掃終了後は分解の反対の手順で組立てます。分解時に要所要所の写真を撮っておいたので助かりました。この時、注意すべきはホコリです。できるだけホコリのない部屋でブロアを当てながら組立てないと、ホコリがレンズの内側に入り込みます。

―― その後 ――

標準レンズの50mmF1.4だけではつまらないので交換レンズを物色しました。格安のSuper-Takumar 135mmF3.5を見つけたので早速買いました。このレンズはMulti-Coatedの記載はなく、単層コーティングのようで反射が強く感じられます。でも格安だし、レンズはカビもなく綺麗だし問題なしです。当時は135mmのレンズが各社から出ていて人気だったようです。なぜ135mmなのか理解はできませんが。

早速試し撮りをしました。右の写真のように綺麗に写ります。これでレンズは2本になりました。

でも常用はやはり50mmF1.4の方になります。

―― さらにその後 ――ーー

レンズのSMC TAKUMAR 50mm/F1.4は、SPと共に既に入手のSuper Multi-Coated TAKUMAR 50mm/F1.4から世代が進んだものです。距離リングがアルミ切削からゴム巻きに変わり、むしろ質感は低下しています。

レンズの分解掃除をやる時に感じたのですが、旧レンズからかなり内部構造が変わっていました。分解組立がやり易くなっている。

カビと汚れ掃除の結果、きれいなレンズに生まれ変わりました。

レンズ掃除のコツを少々述べます。

レンズの澱のような汚れはレンズを明りにかざして覗いても見えません。これを見るにはレンズの向こう側から小型LEDライトをあてて見ます。そのとき光が目に直接入らないようにして角度を工夫すると澱のような汚れが暗い背景に浮かび上がって見えるので、それをうまく拭い取ります。

ニコンFM2に興味ありと書きましたが、ついに NewFM2 の完動品を入手しました。

この記事は別ページに記載します。

クリック⇒ NewFM2のページへ

そうこうするうちにミラーの張り付きが頻発しだしました。ネットで調べるとこのような不具合の多いカメラらしい。

このままではこのカメラは使えません。何とかする必要がある。

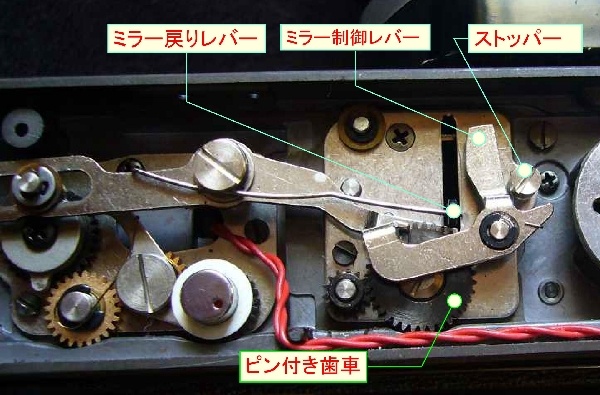

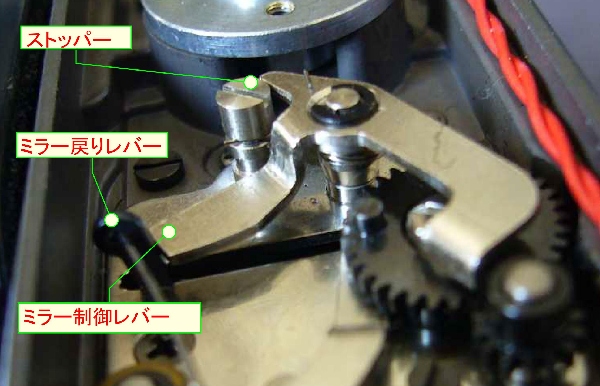

裏蓋を外して、ミラー制御機構をじっくりと観察しました。するとミラーが張り付く場合にはミラー制御レバーにミラー戻りレバーが引っ掛かったままになっている。その制御レバーは一回転して戻るピン付き歯車のピンで叩かれて時計回りに移動し、ミラー戻りレバーが外れるはずなのに、叩き方が弱いのです。そのためにミラー戻りレバーが外れず復帰しないのです。

そこでピン付き歯車の噛合わせを歯一枚だけずらしました。こうすれば確実に叩けるはずです。そしてこれで直りました。

これを行なうにはミラー制御レバーのストッパーを外して歯車のネジを外します。戻しバネの脱着など細かな作業が必要です。

この細工でミラー戻りが僅かに早くなるはずです。シャッターがまだ開いているうちにミラーが戻ると拙い。フィルム側から覗いて全シャッター速度で観察したけれども、一応問題はなさそうです。そしてその後の試し撮りの結果、全く問題のないことを確認しました。

この手の不具合はここが原因とは限らないが、かなりはこれで救えるかもしれない。

シャッター開放時

斜めから見る

最後に無限遠の調整をします。

1. レンズ前面周囲の奥にある3本の平ワッシャー付き固定ネジを緩め、

2. その固定ネジの一つだけ仮締めし、

3. ファインダーを覗いて無限遠の位置を出し、

4. 仮締めネジを緩め、

5. フリーになった距離リングを∞の位置に合わせ、

6. 3本のネジを締めて固定すればできます。

ピントリングの∞側の目盛りが詰まっているので無限遠調整はかなりクリチカルです。

そして外部もできるだけ綺麗になるように掃除し磨きました。写真のとおり見るからに良さそうなカメラになりました。

さて試し撮りです。早速フィルムを買ってきて装填しました。もちろん自動装填式ではありません。最初はデータ取りなので、あらかじめデータ記入表を作りました。条件を変えながら撮るのです。

結果は写真のとおりです。心配していたシャッター速度の大きな誤差やMoltopren®劣化による光の漏れはなく、問題なく綺麗に撮れました。レンズはF1.4と非常に明るいので背景がうまくボケます。そして室内でもフラッシュなしで何とか撮影できます。露出計は内蔵されているけれども、絞り開度、シャッター速度、ピント合わせがすべて手動設定であるのは素晴らしい。

撮った写真はフィルムスキャナーでJPEGで取り込みます。これで写真はデジカメと同様に扱えます。Exifは別途inputします。そのためのフリーソフトを見つけました。

というわけで3,000円のカメラが生まれ変わりました。

このカメラは1964年に発売され10年間ほど販売されたようです。ということは35年から45年前の製品ということになります。更に調べると入手したカメラはペンタックスSPの3代目のもののようです。それでも35年以上前の製品です。

レンズは前期型のようです。というのはSMCではなくSuper Multi-Coatedと書かれているからです。きっと原価低減変更前のものでしょう。

このような大昔のカメラが問題なく動作し、綺麗な写真が撮れるのは流石です。

今ではデジタルカメラの時代になってフィルム販売店は少なくなりました。

LABI(ヤマダデンキ)のカメラ売り場で買おうとしたら置いてないと言われました。そういう時代なんですね。

もっともフィルム式は高くつきますね。現像代まで入れると普通のネガフィルムの場合で一枚30円程度かかる。更にプリントすればその分が加算されます。デジカメの運用費はプリント代だけのようなものだから、デジタルになびくのは必然ですね。パソコンで見るかフォトフレームで見るのであれば運用費は自分の手間賃だけです。

この時代のカメラはずっしりとした重みがありメカニカルな美しさがあってなかなかいいものです。今回はたまたまPENTAX SPだったのですが、そのうちニコンFM2の完動品を手に入れたいと思っています。