後玉に多少カビがあったのですが、新たにカニ目回しを自作してTakumarのときと同様に分解掃除をしたところ、非常に綺麗なレンズに生まれ変わりました。このレンズは28-80mm F3.5-4.5 φ62mm

の大口径マクロレンズなので面白そうです。距離リングには等倍には程遠いものの 1/4 倍までの目盛りがあります。

早速、試し撮りをしました。

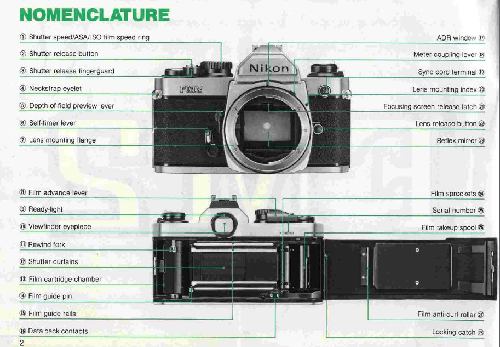

もちろんNewFM2は完璧です。PENTAX SPと同様にマニュアル式です。しかし開放測光方式であるしファインダーは明るく素晴らしいカメラです。これからも大事に使えるお宝です。ここにはデジタル一眼とは異なる世界があります。

問題のオオサワレンズですが、添付の写真のように綺麗に撮れました。しかしレンズの性能はそれなりで条件によっては周辺の光量が大きく落ちます。周辺のピントも甘くなる場合があります。しかし取り敢えずのレンズとして、これからも重宝して使います。

あとはAi ニッコールの入手です。これは巷にはいくらでもあります。しかし中古でも高価なので考えながら買い増しします。定年後のおじさんにはつらいところで、これ用のレンズを買い急ぐと肝腎のデジタル一眼用最新のAF-Sが買えなくなります。

手ごろな価格のNewFM2を探し当てたので早速買い入れました。シリアルナンバーは N 82*****と製造年は不明ながら比較的新しいようです。完動品なので直ちに使えます。傷もほとんどなく写真のように綺麗な個体です。

至れり尽くせりのデジタル一眼に一息つくと再びこのようなカメラに興味が戻ります。

NewFM2にAi 改造を施したNIKKOR-S Auto 50mmF1.4を取付けました。

あと入手したいのは50mm前後の明るい標準レンズです。

Ai 改造は厭わないので選択範囲は広い。じっくりと良さそうなものを探します。

そしてまたレンズを入手しました。

今回は Nikomat FT + NIKKOR-S Auto 50mmF1.4 の格安ジャンクです。レンズだけでよかったのだけれども、この組合わせで売っていたので仕方ない。このカメラはは1965年〜1967年に販売されたもので非常に古い。そしてこの型式のレンズは1962年発売と更に古い。約半世紀前のレンズです。

今回手に入れたこのレンズは、非Ai 、ヘリコイドは固すぎる、レンズはカビカビ、全体に汚れが目立つ、という大変な代物でした。これをとにかく使えるものにしたい。

カメラボディは汚れとカビだらけだったけれども、掃除すると見違えるように綺麗になりました。シャッターは切れるし、電池室の腐食もない。しかし露出計が動作しません。これは後日じっくりといじり回すことにします。

レンズの掃除は大変でした。分解したくてもかたくてリングが回りません。しかし何とか前面外側の飾りリングを外し、距離リングを外せました。しかしヘリコイドまで到達できません。仕方がないので、隙間から摺動部分を狙って注油しました。それでも動きません。諦めてその日は終了しました。ところが次の日に回してみるとなんと回るではないですか。注した油が固着グリースを溶かしたのです。ヘリコイドの動きは滑らかだしこれでOKとしました。

次はAi 改造です。

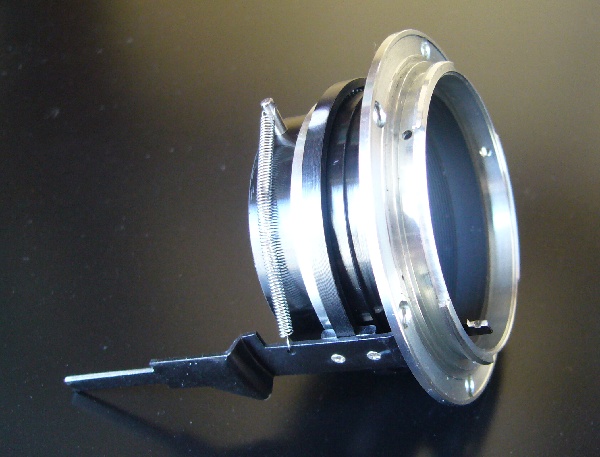

後ろ側から、絞りリングを外したかったのですが、これがどうしても外れません。仕方なしに、レンズマウント金具を外し、加工部の絞りリングを外さないままヤスリがけしました。切粉が内部に入らないように細心の注意を払い、うまく改造ができました。写真のとおりです。

今回もまたカニ爪は外したままなので不完全改造です。本音はカニ爪を取り付けたいところです。Nikomat FT が直ればカニ爪が必要になります。

最後はレンズのカビ取りです。

これが一番の難関でした。レンズ前面のレンズ押さえリングが回りません。ネジ部分が固着しています。いろいろトライしても回らない。リング表面がつるつるで手がかりがなく滑って回らないのです。お手上げです。

でもいろいろ考え、何とか工夫して外すことができました。

このあとは簡単に絞り羽根までたどり着けます。カビは絞り羽根に対向するレンズ面にあり、これは指が届くところです。このカビ除去で綺麗なレンズになりました。

レンズの写り具合の確認はニコンのデジタル一眼で行ないます。そして非常に綺麗に撮れたので満足です。

なおカメラボディ側にある最小絞り設定警告レバーが押し込み式のものでないと非Ai レンズは装着できません。

NIKKOR-Sは多層コーティングはまだなされない時代のもので、黄色味がかったコーティングで反射を強く感じます。現世代のレンズと比ぶべくもありませんが、きっと味のあるレンズでしょう。

というわけで、50mmF1.4の標準レンズが揃ったので、NewFM2がますます楽しくなりました。

カビカビのAi ニッコールが格安で入手できればいいなと思っています。もちろん失敗を恐れず分解掃除して新品同様にします。古いカメラの楽しみの中でレンズの復活作業が一番手っ取り早い。うまくいくと本当に嬉しくなります。

そしてNew Nikkor 135mmF2.8のカビレンズが目に留まり早速、格安で買いました。このタイプのレンズは1975年に発売されたようです。すごく古い。

このレンズは非Ai なのでそのままではNewFM2には取り付きません。改造が必要です。

カビは後玉にありました。幸いなことに外面にあるだけだったので丁寧に拭いたら全く問題のない綺麗なレンズに生まれ変わりました。

インターネットを探って露出計回路図を見つけ出しました。多分これは間違いないだろうと思います。

回路図をクリックすると拡大表示されます。

その後は再組立てになりますが、絞り連動レバーの取付けで往生しました。写真に見える連動レバーの先端は絞り部分に嵌合するのですが、陰になって見えないのです。試行錯誤の末やっと嵌りました。でもこれは絞り連動レバーを外す時の位置など写真に撮っておけば2度目からはそんなに苦労はしません。

そしてAi 改造が完了しました。でもカニ爪はつけなかったし、ファインダーから見える絞りの数字の書き込みは省いたので不完全改造ということになります。

試し撮りの結果、改造を入れた露出計連動機能は上々で適正露出で綺麗に撮れました。F2.8と明るいレンズなのでISO400、開放絞りでの撮影にはNewFM2の1/4000秒の高速シャッターは威力を発揮します。

さて、とにかく買ったもののAF-SはあってもAi ニッコールがない。とりあえず安いレンズを買っておいて後でゆっくりと欲しいレンズを買おうとばかりに物色していると

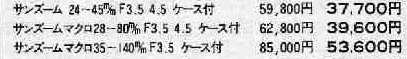

OSAWA MC MACRO というニコン用レンズが1,500円で売られているのを見つけたので取りあえず買いました。しかしこのオオサワレンズなるものは知りません。25年以上前のレンズと思われますが多層コーティングまでなされています。

インターネットで調べてみると商社の大沢商会の製品であると分かりました。この会社の名前はかすかな記憶があります。商社として当時はレンズも手がけていたのですね。関連会社であったゴトー・サンかマミヤ光機に製造委託したものだったようです。

調べて見ると1981年の雑誌広告にサンズームマクロ28-80mm F3.5-4.5が載っており、これと中身は同じものかもしれない。標準価格62,800円、実売価格39,600円と結構な値段が付いています。

その後、またまた格安カメラを入手しました。ニコンFGです。 → ニコンFGのページへ

さてAi 改造ですが、キンタロウの散歩道の記事など参考にして行ないました。

加工するにはこのレンズの後端のリングを外す必要がありますが、後側のネジを順番に外せば簡単にできます。そしてカメラ側の露出計連動レバーに連動するレンズ側の露出計連動ガイド追加の改造を行ないました。ヤスリで丁寧に削り取ります。根気と丁寧さが必要です。

このNewFM2は1/4000のシャッター速度を誇るなど、あまりにも有名なマニュアル式一眼レフカメラなのでここにくどくど書く必要はありません。ネット上には記事がたくさんあります。

Ai 改造をしました。ヤスリがけ部分です。