このカメラは1958年(昭和33年)発売です。東京タワー完成の年でもあります。もうすぐ60年が経ちます。つい最近カメラ店で入手しました。

昔、高校生の頃このカメラを級友が持っていて、これは素晴らしいと感じた記憶があります。きっと親の物だったのでしょうけどね。メカニカルな美しさ、機能美を感じさせるカメラで、戦後13年目のあの時代でも物作り技術は現在に見劣りしないと思います。

発売された頃、フランク永井の『一万三千八百円』という歌がはやっていました。それは貧乏庶民一世帯の安月給額でした。このカメラの34,900円は高嶺の花だったのですね。庶民には手が出なかった。

入手したカメラはカメラ屋さんが整備したもので、手入れしたら年月を感じさせずピカピカです。付属品にKonifilterという名称の専用UVフィルターや革ケースやレンズキャップも付いている。おまけにKonihood名のレンズフードも付いている。機械部分は問題なくしっかりしています。作りが丁寧だと思います。

カメラの自動化前なので、電気仕掛けはありません。露出計はなし。すべて機械仕掛けです。フィルムは現在売っているタイプなので全く問題なく使えます。

しかし、このカメラの本体は800gもあって非常に重いですね。ボディはどんなダイカストなのでしょうか。copper silumin (含銅シルミン

Copper+Silicon+Aluminium) なのでしょうか。薄肉化は当時の技術では難しかったのかもしれない。

あと、多少違和感のある部分があって、シャッター速度1/500の設定へと回すシャッター速度設定リングが固いのです。これは1/500はバネが特別に強いせいらしい。

早速フィルムを入れて写してみました。一応撮れてはいるが、心配した露出はやはりもっと練習が必要です。LV=10付近は判断が難しい。その付近の様々なシーンでの判断は難しい。(ニコンNFM2など他のカメラで測光はできるが、それはやりません。)

当時は普及途上だったカラーフィルム (天然色フィルムと言った) での試写です。アンバーコーティングの古い仕様のこのレンズは問題なくきれいに写ります。

きっと失敗するだろうなと思っていたが、やはりそうなりました。レンズキャップを被せたまま2枚も撮ってしまいました。慣れないレンジファインダーカメラを使うときは気をつけないと。

これらの写真はネガ(SUPERIA X-TRA 400)をデジタル一眼レフで接写して画像処理したものです。修正したので良くはなったが、まだ見苦しい。

写真をクリックすると別Windowに拡大表示されます。

シャッター速度表示は部分的に倍数系列になっていて、絞り値の表示とズレが生じている。合理的ではありません。

シャッター速度や絞り値の単独設定は操作が2段モーションになるので多少もどかしい。しかし、露出計が内蔵されていない時代では単独設定しないこのLV方式は合理的だったような気がします。露出計なしでの単独設定はよほど経験を積まないと難しいと思いますよ。

ところで、このLV方式は考えようによっては今の一眼レフカメラをシャッター速度優先で使うのと同じことです。すなわち、カメラが内蔵露出計でLVを決定して撮影者がシャッター速度を決め、カメラが連動して絞り値を決めるわけだから、これはまさにLV方式です。

レンズは明るいにもかかわらず口径は22mm程度と小さい。 バックフォーカスの制約がないためだろうか。

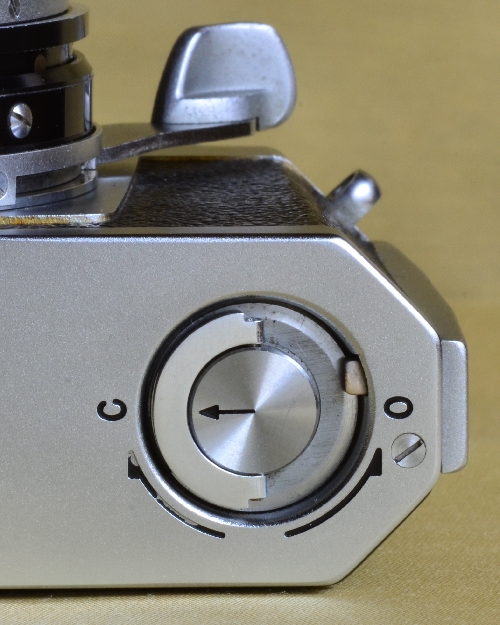

爪を立てて矢印を O の位置に回してして押せば、裏蓋が開く。

革ケースです。だいぶくたびれた感じです。手入れすれば綺麗になるはず。

ファインダーの窓から覗くと等倍の景色の中にブライトフレームが見える。

| Light Value Chart | |||

| 17 | Rarely seen in nature | 5 | Average interior or auditorium |

| 16 | Bright sunlight off of sand or snow | 4 | Christmas or candle lights |

| 15 | Bright hazy sunlight | 3 | Fireworks (emitted) |

| 14 | Weak hazy sunlight | 2 | Lightning from a distance (emitted) |

| 13 | Bright cloudy day | 1 | City skyline at night (emitted) |

| 12 | Overcast day | 0 | Dim ambient light |

| 11 | Shade on a bright day or during sunrise/set | -1 | Really dim ambient light |

| 10 | Dusk or dawn | -2 | Full moon off of sand or snow |

| 9 | Late dusk or early dawn | -3 | Full moon |

| 8 | Times square at night | -4 | Half moon |

| 7 | Brightly lit street | -5 | Crescent moon |

| 6 | Bright interior | -6 | Starlight |

カメラの仕様

(コニカミノルタのHPより.... http://www.kenko-tokina.co.jp/konicaminolta/history/konica/1950/1958.html )

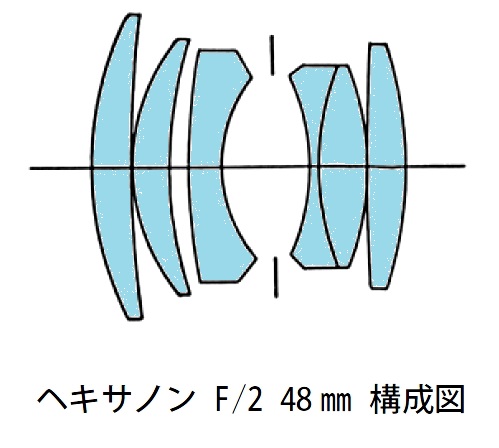

レンズは5群6枚のガウスタイプで、図のようなレンズダイアグラムです。前群の3枚は一体になっていて、反時計回りに回すと簡単に外れ、シャッター幕や絞りに手が届きます。

専用フィルターは写真のように小さな径です。強く締めたためか喰い付いてしまい、外すのに往生しました。

| レンズ | HEXANON 48mm F2.0(5群6枚) |

| フィルム | 135サイズ |

| フィルム給送 | 手巻 |

| フィルター径 | 35.5mm |

| フード | 37mm |

| 焦点調節 | 距離計連動式 |

| 撮影距離 | 0.9m~∞ |

| シャッター | セイコーMXL、B・1~1/500秒 |

| その他 | MFX接点、自動パララックス補正 |

| サイズ | 133×81×65mm |

| 重量 | 800g |

| 当時の価格 | 34,900円 |

シャッターボタンは非常に軽く、シャッター音も小さい。レンズシャッターの特徴でしょうか。

ケーブルレリーズ取り付けはシャッターボタン上部ネジ蓋を外してそこに捩じ込む。

左はファインダーを覗いた写真です。白色の採光式ブライトフレームが見えます。この白枠はフォーカスリングを回すとパララックス(視差)補正で移動すると同時にサイズも変わります。等倍ファインダーであることも含めて凝った作りになっている。

コニカ ⅢA