ƒyƒ“F‚ة‚حکIڈoŒv‚ھ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBڈ]‚ء‚ؤکIڈo•\‚ً—ٹ‚è‚ةکIڈo‚ًŒˆ‚ك‚ـ‚·پBگو‚ة“üژ肵‚½ƒRƒjƒJ‡VA‚àکIڈoŒv‚ح‚ب‚پA“¯—l‚ةکIڈo•\—ٹ‚è‚ة‚â‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

‚و‚ء‚ؤپA‚±‚±‚ç‚إکIڈoŒv‚à‚ئژv‚¢پAƒZƒRƒjƒbƒN ƒ}ƒCƒNƒچƒٹپ[ƒ_پ[ L-98 ‚ً“üژ肵‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚à‚ـ‚½Œأ‚¢‚à‚ج‚إ‚·پB’²‚ׂé‚ئگ»‘¢‚ح1964”Nپ`1978”N‚جٹْٹش‚إ‚µ‚½پBŒأ‚¢ƒJƒپƒ‰‚ة‚حŒأ‚¢کIڈoŒv‚ھژ—چ‡‚¢‚ـ‚·پB

Œُ“üژث

پ@پ@پ«

| 1. |

‚»‚ج‚ـ‚ـچ\‚¦‚é‚ئڈc’·ژتگ^‚ة‚ب‚é‚ج‚ھŒ‡“_پB’تڈي‚ح‰،’·ژتگ^‚ًژB‚肽‚¢‚ج‚إ—ک‚«–ع‚ج‰E–ع‚إƒtƒ@ƒCƒ“ƒ_پ[‚ً”`‚‚½‚ك‚ة‚حƒVƒƒƒbƒ^پ[ƒ{ƒ^ƒ“‚ھڈم‘¤‚ة‚ب‚é‚و‚¤‚ة‰ٌ“]‚³‚¹‚éپB‚»‚جژپA‰Eژè–ٍژw‚إƒVƒƒƒbƒ^پ[ƒ{ƒ^ƒ“‚ً‰ں‚·‚ج‚ھ‚â‚èˆص‚¢‚ئ•ھ‚©‚è‚ـ‚µ‚½پB |

| 2. |

ˆêٹلƒŒƒt‚ب‚ج‚ةŒy‚‚ؤڈ¬‚³‚¢‚ج‚ھˆê”ش‚ج—ک“_‚إ‚·پB•Wڈ€ƒŒƒ“ƒY‚ئƒtƒBƒ‹ƒ€چ‚ف‚إژہچغ‚ة—ت‚ء‚ؤ‚ف‚é‚ئ600g’ِ‚ئŒy‚¢پB |

| 3. | “d’r•s—v‚جٹ®‘S‹@ٹBژ®‚إڈo—ˆ‚حژ©•ھ‚جکrژں‘و‚إ‚·پB |

| 4. | ƒVƒƒƒbƒ^پ[‰¹‚ح‚©‚ب‚è‘ه‚«‚ٹ´‚¶‚éپB |

| 5. |

چإ‘¬1/500•b‚جƒVƒƒƒbƒ^پ[‘¬“x‚ح•¨‘«‚è‚ب‚¢‚ھپA“–ژ‚ج•¨‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‚±‚ê‚إ”[“¾‚ئ‚¢‚¤‚ئ‚±‚ë‚©پB |

| 6. | ٹOٹدƒfƒUƒCƒ“‚ح‘fگ°‚炵‚¢پB”[“¾‚ج‘¢Œ`‚إ‚·پBڈم–ت‚ھ•½‚ç‚إچ¶‰E•s•½چt‚ح‚¢‚¢‚إ‚·‚ثپB |

| 7. | ƒtƒBƒ‹ƒ€‚ح2‰ٌٹھ‚«ڈم‚°ژ®‚إ‘€چى‚حŒy‚Œy‰ُ‚إ‚·پB |

| 8. | ƒtƒBƒ‹ƒ€ƒJƒEƒ“ƒ^پ[‚حŒ©‚أ‚ç‚¢‚ھ‰½‚ئ‚©“ا‚ك‚ـ‚·پB |

| 9. |

ƒZƒ‹ƒtƒ^ƒCƒ}پ[‚ح‚ب‚µپBƒXƒgƒچƒ{ژو‚è•t‚¯•”‚ب‚µپB‚µ‚©‚µپA•K—v‚ب‚çٹO•t‚¯‚إ‚«‚ـ‚·پB’·ژlٹp‚جƒVƒƒƒbƒ^پ[ƒ{ƒ^ƒ“‚ةƒŒƒٹپ[ƒYŒٹ‚ھ‚ ‚é‚ج‚إپA‚»‚±‚ةƒZƒ‹ƒtƒ^ƒCƒ}پ[‚ً•t‚¯‚ç‚ê‚ـ‚·پB |

| 10. | ƒsƒ“ƒg‚حچ‡‚ي‚¹‚أ‚ç‚¢‚ھˆê‰‚إ‚«‚ـ‚·پBژژژت‚ج’†‚ةƒsƒ“ƒ{ƒPژتگ^‚ھ‰½–‡‚©‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB |

| 11. |

— ٹW‚جچ‡‚¹چa‚ةژصŒُƒ‚ƒ‹ƒg‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إپAŒُ‚جکR‚ê‚ھگS”z‚¾‚ء‚½‚ھŒ‹‰ت‚ح–â‘è‚ب‚µ‚إ‚µ‚½پB‚à‚ئ‚à‚ئ–³‚¢گفŒv‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB |

| 12. |

”{‚ج–‡گ”ژB‚ê‚é‚ج‚ح—ک“_‚ة‚إ‚·پB‚µ‚©‚µ24–‡ژB‚è‚جڈêچ‡‚إ‚à48–‡‚ة‚à‚ب‚é‚ج‚إپA‚±‚±‚ç‚إڈI‚è‚ة‚µ‚½‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚à‚ـ‚¾‚ـ‚¾گو‚ھ‚ ‚é‚ج‚ھ‚¢‚¢‚ج‚©ˆ«‚¢‚ج‚©پB |

ژg—p‚µ‚½ٹ´‘z‚ًڈq‚ׂـ‚µ‚ه‚¤پB

ƒyƒ“F‚حƒnپ[ƒtƒTƒCƒY‚ب‚ج‚إپA”{‚ج–‡گ”‚ھژB‚ê‚ـ‚·پB‰و‘fگ”پiƒtƒBƒ‹ƒ€‚¾‚©‚ç—±ژqگ”‚ھ“Kگط‚ب‚ج‚¾‚낤‚ھپj‚حƒtƒ‹ƒTƒCƒY(24پ~36mm)‚ج”¼•ھ(18پ~24mm)‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚إ‚à‚±‚جƒTƒCƒY‚ح‰f‰وƒtƒBƒ‹ƒ€‚جƒRƒ}ƒTƒCƒY‚ئ“¯‚¶‚إ‚ ‚èپA‚»‚ٌ‚ب‚ةˆ«‚¢‚à‚ج‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

‚±‚جƒyƒ“F‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‘½‚‚جڈذ‰îƒTƒCƒg‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚±‚±‚إ‚ح‘½‚‚حڈq‚ׂـ‚¹‚ٌپBƒJƒپƒ‰‚جژتگ^‚ئژB‰eژتگ^‚ًŒfچع‚µ‚ـ‚µ‚½پB

‚ ‚ج—L–¼‚بƒnپ[ƒtƒTƒCƒYˆêٹلƒŒƒtƒJƒپƒ‰‚ً“üژ肵‚ـ‚µ‚½پB

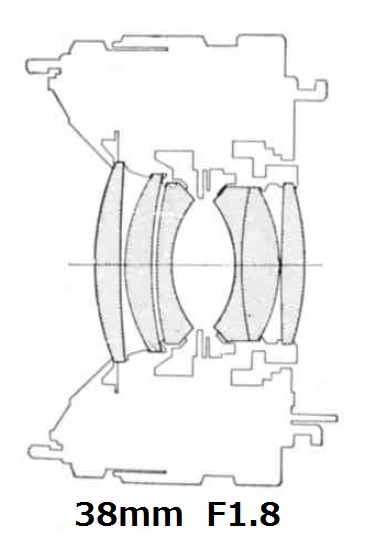

گجژv‚¢‚ً’y‚¹‚½ƒJƒپƒ‰‚إ‚à‚ ‚èپA‹@‰ï‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚آ‚¢‚آ‚¢”ƒ‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒJƒپƒ‰“X‚ھگ®”ُچد‚ف‚جٹ®“®•i‚إ‚·پBژتگ^‚ةŒ©‚¦‚éƒVƒٹƒAƒ‹ƒiƒ“ƒoپ[‚ً’²‚ׂؤ‚ف‚é‚ئ1964”Nگ»‚炵‚¢پB50”N‚ظ‚اگج‚جƒJƒپƒ‰‚إ‚·پB•Wڈ€ƒŒƒ“ƒY‚ج38mm

f1.8•t‚«‚إ‚·پB

‚آ‚¢‚إ‚ةکIڈoŒv‚àڈq‚ׂـ‚·پB

ژw’è“d’r‚حچ،‚إ‚حگ»‘¢‹ضژ~‚جگ…‹â“d’rMR9(H-D)‚ب‚ج‚إ“üژè•s‰آ‚إ‚·پB‘م‘ض“d’rSR43‚ئ‚»‚جƒAƒ_ƒvƒ^پ[‚ھ•K—v‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBژèژ‚؟‚ج“dˆ³•دٹ·ژ®‚جƒAƒ_ƒvƒ^پ[‚ًژg‚¢‚ـ‚µ‚½پB

ٹ´“xHigh/Lowگط‘ضژ®‚إHighƒŒƒ“ƒW‚جژwژ¦‚ھ’ل‚ك‚ب‚ج‚إ‚و‚Œ©‚é‚ئڈ¬‚³‚بژَŒُŒٹ‚ھ‹l‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةژv‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB•ھ‰ً‘|ڈœ‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½پB— ‚ة3Œآ‚ج‰B‚µƒlƒW‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA‚»‚ê‚ًٹO‚¹‚خٹب’P‚ةٹW‚ھٹJ‚«‚ـ‚·پB‚â‚ح‚èژَŒُŒٹ‚ة‚حƒSƒ~‚ھ‚ ‚èپA‚»‚µ‚ؤژَŒُ‘‹‚جگآگFƒtƒBƒ‹ƒ^پ[‚ح‰ک‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إمY—ي‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤƒjƒRƒ“NewFM2‚ئکIڈo’l‚ً”نٹr‚·‚é‚ئٹT‚ث‹ك‚¢’l‚ب‚ج‚إŒأ‚‚ؤ‚à‰½‚ئ‚©ژg‚¦‚»‚¤‚¾‚ئ”»–¾‚µ‚ـ‚µ‚½پB

High/Low‚جƒŒƒ“ƒWگط‚è‘ض‚¦‚حژَŒُ‘fژq‘O–ت‚جژَŒُŒٹ‚·‚ب‚ي‚؟چi‚èŒٹ‚إگط‚èٹ·‚¦‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBHigh/Low‚حچi‚è‚إ7’i‚جˆل‚¢‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA‚±‚ê‚ًچi‚èŒٹ‚ج‘ه‚«‚³‚إگط‘ض‚¦‚ؤ‚¢‚éپBLow‚ح–ٌ8mmŒa‚إ‚ ‚èپAHigh‚ح0.7mmŒa‚جگjŒٹ’ِ“x‚µ‚©‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚¨‚ـ‚¯‚ةŒٹ‚جٹJ‚¢‚½”آ‚ة‚حŒْ‚ف‚ھ‚ ‚éپB‚»‚جŒ‹‰تپAŒٹ‚ح‰~“›ڈَ‚ة‚ب‚é‚ج‚إŒûŒaگI‚à‹N‚«‚ـ‚·پB‚±‚ê‚إ’ت‰كŒُ—ت‚ًŒˆ‚ك‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إپAگ¸“x‚ًڈo‚·‚ج‚حژٹ“ï‚ج‹ئ‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپB—v‚·‚é‚ة‚±‚ê‚إ‚حگ¸“x‚ھڈo‚¹‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚µ‚ؤƒSƒ~‚â‰ک‚ê‚ج‰e‹؟‚ً‚ـ‚ئ‚à‚ةژَ‚¯‚ـ‚·پB7’i•ھ‚جNDƒtƒBƒ‹ƒ^پ[‚ب‚ç‚ـ‚µ‚إ‚·‚¯‚ا‚ثپB

‚ـ‚½ژَŒُ‘fژq‚حCdSپi—°‰»ƒJƒhƒ~ƒEƒ€پj‚ج‚½‚ك”½‰‚ھ“ف‚—ڑ—ًŒ»ڈغ‚ھ‚ ‚é‚و‚¤‚إپA‰ں‚µ•û‚إ•\ژ¦‚ھ‘½ڈ•د‰»‚µ‚ـ‚·پB

‚إ‚àپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ئژv‚ء‚ؤژg‚¢‚ـ‚·پB–³‚¢‚و‚è‚حƒ}ƒV‚ئ‚¢‚ء‚½ٹ´‚¶‚إ‚·پB

ژژژتژتگ^‚إ‚·پB

ژتگ^‚ح‚·‚ׂؤ•Wڈ€ƒŒƒ“ƒY‚ج 38mm F1.8 ‚إ‚جژB‰e‚إ‚·پBƒnپ[ƒtƒTƒCƒY‚ج•ھ‚ح‰ً‘œ‚ھˆ«‚¢‚ي‚¯‚إ‚·‚ھ–â‘è‚ب‚¢ƒŒƒxƒ‹‚إ‚·پB‚±‚ج•Wڈ€ƒŒƒ“ƒY‚حچإ’Z35cm‚ئ‚©‚ب‚èٹٌ‚ê‚é‚ج‚ھ—ک“_‚إ‚·پBژتگ^‚ًƒNƒٹƒbƒN‚·‚é‚ئ•تTAB‚ة‘ه‚«‚•\ژ¦‚³‚ê‚ـ‚·پB