オリンパス ペンFT

写した中からいくつかをピックアップしました。露出計は室内では精度が悪くて信用できないようです。

しかし、まあまあの出来で写せました。写真をクリックすると別windowに大きな写真が出ます。

レンズは3本手元にあります。

38mm/f1.8(TTLナンバーはなし)

40mm/f1.4

100mm/f3.5

40mmのものは調べてみると放射性トリウムを含む放射能レンズらしい。若年者からは遠ざけるべきかもしれないが年寄りは心配しません。

38mmのレンズは旧タイプなのでTTL ナンバーはなしです。それで絞り環にナンバーを記入して使っています。

ペンFの次はペンFTが欲しくなりカメラ店から整備済品を入手しました。

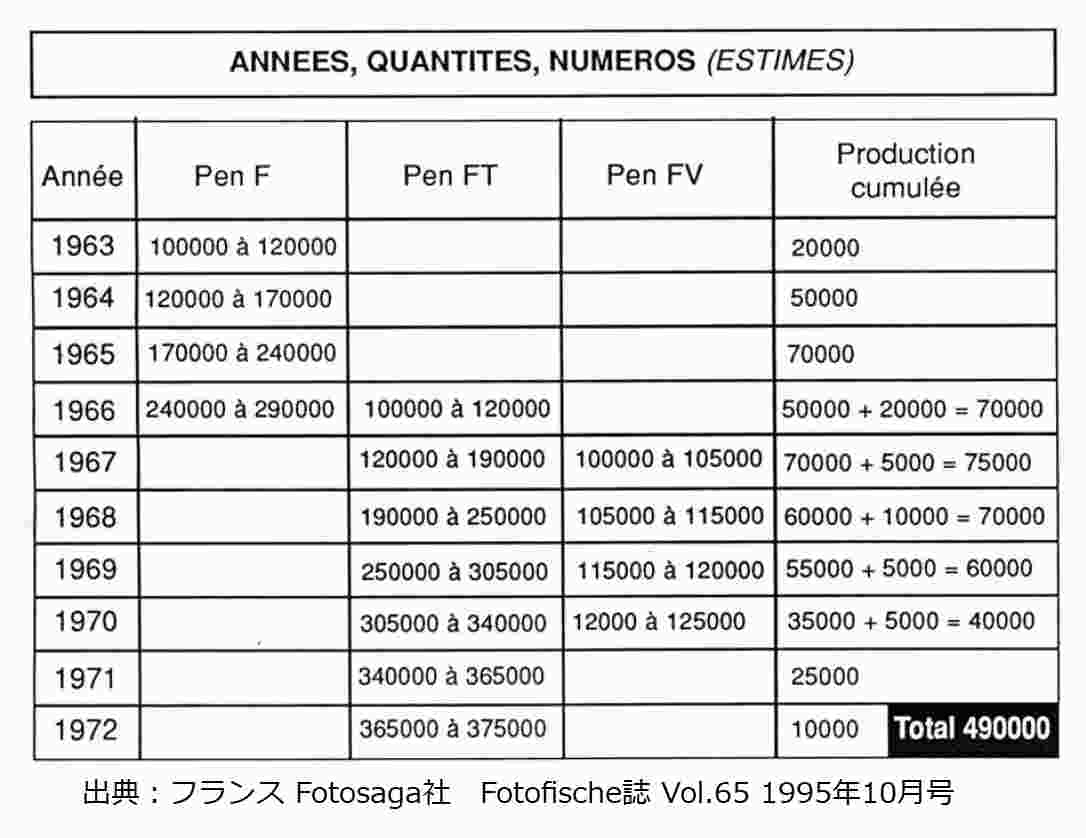

ペンFTは1966~1972年に製造されました。シリアルナンバーはフランスのFotosaga社のFotofiche誌に掲載されていて下の表がそれです。このカメラのシリアルナンバーは17万台なので1967年の製造だと分かりました。まさに50年前、半世紀前のカメラです。

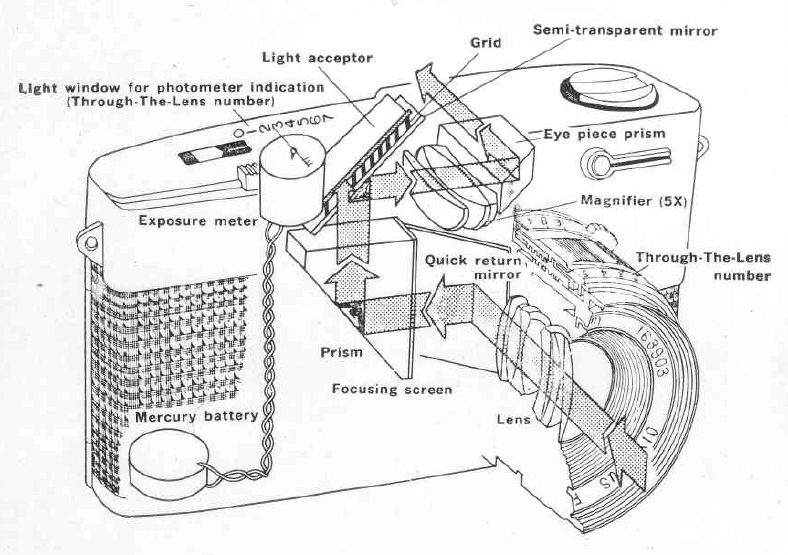

ペンFからの大きな変更点は露出計とセルフタイマーが付いたことです。そして巻き上げが2回から1回になりました。シャッター速度の仕様変更はありません。しかし外見から見えない多くの改良点、変更点があることは論を待たないでしょう。

マウントは変更がないので旧レンズはそのまま使えますが、ペンFTは露出計追加に伴い、FT用レンズにはTTLナンバーと呼ばれる数字が絞りリングに追記されています。旧レンズでもTTLナンバーと絞り値対応が分かれば、問題なく使用できます。各レンズの絞り値とTTLナンバーの対応表はインターネット上に紹介記事があるので興味があれば参照したらと思います。

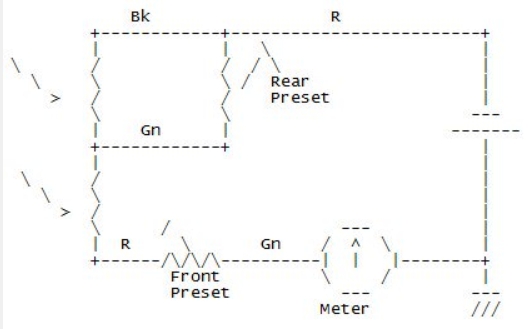

露出計にCdSセルが使用されているので、その結線図を探し、やっと見つけました。図を見てわかるように非常にシンプルです。左の縦に並ぶ2つの抵抗器はCdSセルでしょう。presetと書かれた2つの調整用抵抗器があります。

シャッタースピードセットつまみと連動する部分があるはずで、色々調べたのですが歯車を介して露出計部分に繋がっていることだけは分かりました。連動する可変抵抗器はないようなので、CdSセルへの光量調節する連動可動幕があるのでしょうか。分解して調べてみたいがそれはやりたくはないですね。

電子回路部分は写真で分かるように、非常に原始的です。メカの巧みさに比べて50年前ということを考慮しても、ぐちゃぐちゃの実装技術はかなり稚拙だとの印象を受けます。