| 目次 |

| 1. 雑感 |

| 2. 昔日記 |

| 3. 受信機 |

著名人の名言

昔の著名な人物には見かけによらない性癖の人がいますね。

小林一茶

雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る

をはじめとする多くの俳句を詠んだ有名な俳人です。

その他一茶には面白い句が沢山あります。

小便の 滝をみせうぞ 鳴蛙

小便の 身ぶるひ笑へ きりぎりす

船頭よ 小便無用 浪の月

僧正が 野糞遊ばす 日傘哉

下のことを詠んだ句です。一茶の俳句の2%が大小便が関係しているそうですよ。

この人はこの方面が好きだったのですね。

ベンジャミン・フランクリン

この人はこのようなことを言っていますよ。

婚前に異性と交際したい人へのアドバイスです。相手を年増女にすべしというアドバイスの理由説明です。

和訳しようと思ったのですが止しました。興味ある方は読み解いてください

。

Advice on the Choice of a Mistress

1. Because they have more Knowledge of the World, and their Minds are better

stor'd with Observations, their Conversation is more improving, and more

lastingly agreeable.

2. Because when Women cease to be handsome they study to be good. To maintain their Influence over Men, they supply the Diminution of Beauty by an Augmentation of Utility. They learn to do a thousand Services small & great, and are the most tender and useful of Friends when you are sick. Thus they continue amiable. And hence there is hardly such a Thing to be found as an old Woman who is not a good Woman.

3. Because there is no Hazard of Children, which irregularly produc'd may

be attended with much Inconvenience.

4. Because through more Experience they are more prudent and discreet in

conducting an Intrigue to prevent Suspicion. The Commerce with them is

therefore safer with regard to your Reputation. And with regard to theirs,

if the Affair should happen to be known, considerate People might be rather

inclined to excuse an old Woman, who would kindly take Care of a young

Man, form his Manners by her good Counsels, and prevent his ruining his

Health & fortune among mercenary Prostitutes.

5. Because in every Animal that walks upright the Deficiency of the Fluids that fill the Muscles appears first in the highest Part. The Face first grows lank and wrinkled; then the Neck; then the Breast and Arms; the lower Parts continuing to the last as plump as ever: so that covering all above with a Basket, and regarding only what is below the girdle, it is impossible of two Women to tell an old one from a young one. And as in the Dark all Cats are grey, the Pleasure of Corporal Enjoyment with an old Woman is at least equal, and frequently superior; every Knack being, by Practice, capable of Improvement.

6. Because the Sin is less. The debauching a Virgin may be her Ruin, and

make her for Life unhappy.

7. Because the Compunction is less. The having made a young girl miserable may give you frequent bitter Reflection; none of which can attend the making an old Woman happy.

8th and lastly. They are so grateful!!!

次はマーク・トウェインです。 この人も変な人物ですね。

Mark Twain Defends Small Penises

In 1902 Twain was invited to attend a yachting party with millionaire Henry

Rogers and other high-rollers who called themselves "The Mammoth Cod".

Twain couldn't make it, but sent the following...

Thank you for inviting me. Along with my regrets I send you this poem that I wrote for the instruction of children.

It is intended for Sunday Schools and when sung by hundreds of sweet, guileless

children, it produces a very pretty effect.

I thank Thee for the bull, O God,

Whene'er a steak I eat,

The working of his Mammoth Cod,

Is what gives us our meat.

And for the ram, a word of praise

He with his Mammoth Cod

Foundation of our mutton lays

With every vigorous prod.

And then the Boar, who at his work,

His hind hoofs fixed in sod,

Contented packs the embryo pork

All with his Mammoth Cod.

Of beasts, man is the only one

Created by our God,

Who purposely and for mere fun,

Plays with his Mammoth Cod.

I object to your society for several reasons, but primarily because I fail to see any special merit in penises of more than usual size. What more can they achieve than the small ones?

Yours, Mark Twain

昨年、カメラにこんな機能があればと思い、2つのアイデアを考え付きました。自分としては非常にいい機能であると思い、某カメラメーカー2社に2011年6月に提案しました。

その後、音沙汰がないのでここに公表します。

1. 液晶モニタ画面の工夫

これはコロンブスの卵といったところです。花や虫などをマクロ撮影しようとすると場合によっては地面に

這いつくばることになりますね。バリアングル液晶モニターであれば、ライブビューを使って上から覗けますが、

固定モニターでは非常に困ります。

ミラーを用意して三脚穴にでも斜めに取り付ければモニター画面を上方から確認できます。しかし上下逆さまになる。

そこで簡単な操作でモニター画面が上下反転すれば問題解決です。

いいアイデアでしょう。でもカメラ側のファームウエアの変更が必要になります。

2. レンズのリモートコントロール

リコーのGXRを知っていますね。あれは製品展開次第で大変面白いカメラに化けると考えています。

即ち本体とレンズを別体にするのです。そうすれば不可能な角度や環境での撮影が可能となります。

従来のカメラでは絶対に出来ないことです。

次のような具合です。

(1) 本体側とレンズ側をケーブルで結ぶ

専用コネクタを使って結ぶことは出来そうです。一番安易な方法です。

(2) 本体側とレンズ側を無線で結ぶ (結局はWi-Fiなのかも知れないが。)

このためには本体用とレンズ用の通信ユニットが必要になる。レンズ側ユニットにはバッテリーが必要になる。

これにはいろんな発展型が考えられます。

a. 同時に複数レンズを制御する。

b. レンズ側を特別仕様にすれば産業用などに使えそう。またレンズと通信ユニットを一体構造にしてもいい。

c. 本体側をPCに置き換えることも出来そう。iPAD+レンズユニットの組合せも出来るかもしれない。

このように非常に興味あるカメラシステムが構築できるように思います。

趣味なら、本物で。 ――― デジタル一眼レフ2010年

今年は中級デジタル一眼レフの新製品が騒がれていますね。ソニーからα55、キヤノンからEOS60D、そしてニコンから続いてD7000と目白押しです。α55の透過ミラー方式が面白い。キヤノンはバリアングル液晶モニターの採用です。そして50Dのダイカストボディからプラスチックモールドにスペックダウンだと騒がれている。逆にD7000はマグネシウムダイカストボディになったと評判です。

面白いですね。

少し私なりの意見を言います。

キヤノンのプラスチックボディ化はこの場合、必然でしょう。バリアングルの場合、ボディ背面のモニター取り付け窓のくり抜きは不要になります。従ってプラスチック化しても強度は確保できます。原価低減できるプラスチック化は流れでしょう。気になるとすれば気分だけの問題でしょうか。

ではD7000はD90のプラスチックからマグネシウムダイカストに変更しましたが、なぜでしょうか。これは間違いなくスペース稼ぎです。D90と同じくらいのボディに更に機能を詰め込もうとすると、内容積がもっと欲しい。プラスチックから金属に変更すれば薄肉化できます。

次にα55の透過ミラーです。ユニークな仕組みで魅力的です。

しかし心配が2点あるのですが、どうなんでしょう。

一つはミラーの汚れです。ミラーアップさせないわけだから汚れは直ちに画質低下に繋がります。長年使っているうちに汚れは澱になってこびり付きます。素人は拭くことはできません。レンズ交換に神経を使いそうです。

今自分の一眼レフカメラがあればミラーをよく見て下さい。かなり汚れていますよ。保管が悪いとカビも付いているかも知れない。

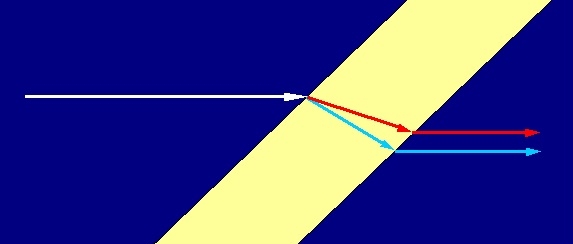

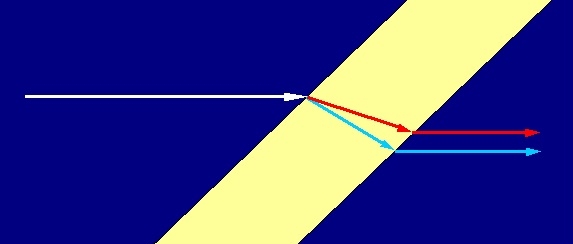

もう一つは斜めに置かれた透過ミラーの影響です。平行平面ガラス板を光が通過すると像面湾曲と色収差が発生します。直角方向と斜め入射方向で結像位置が変化します。これは像面湾曲です。

また斜めにミラーを通過した光は必ず分光します。プリズムと同じで七色に分かれます。それもミラー斜めの方向、すなわちカメラの上下方向に強く出る。色収差です。ミラーを通過し分光した光は平行光線になります。

ミラーを非常に薄くして低分散ガラスを使い、撮像素子面で一画素以内の広がりであればいいが、実際はどうなんでしょうか。不十分だと画質低下になりますね。ミラー厚さとガラス材料が分かれば簡単に計算できます。もちろん設計時にはきちんと光路計算しているにちがいないわけですけどね。

その他、ミラーの内部境界面での反射の影響もあるかもしれない。

困った会社名

最近テレビを見ていると、びっくりするような社名を持つ会社のCMを耳にします。 一つは『株式会社生産技術』、他の一つは『非破壊検査株式会社』です。いずれも一般的技術用語をそのまま会社名にしている。同様の技術を扱う別の会社はいい迷惑でしょう。この名前の登記を認めた役所は間違っています。

でも過去にも似たような例があって有名大会社の『株式会社デンソー』がそうです。旧社名の『日本電装株式会社』を改めたものです。 自動車の電気関係の部品は昔から一般的に電装品と言い、『電装』の言葉は業界内では日常的に使われています。『XX電装株式会社』の名称の会社は他にも幾つかありますが『XX』を抜くと一般名称になってしまい会社名としては具合が悪い。片仮名でかわしたのでしょうが、かなり気になる名称ですね。

すごいきれいだ

『すごいきれいだ』とか『すごい速いね』という言い方はテレビでごく普通に耳にします。もちろん『すごく』が正解のわけですが今やこれが標準になりつつありますね。連体形が連用形として使われている、あるいは無活用化しているわけですが、この語に限ってこうなっているようで面白いことです。

最近始まったことでもなくて、テレビを見ていると年配の方の中でもかなりの人がこのように言っています。自分でも思わずこう言っているかもしれない。

なぜこの語だけがこうなったのか不思議です。

そして、テレビを見ているとこの『すごい』という言葉が頻発しています。いろんな場面でこの『すごい』が使われています。『素晴らしい』とか『きれい』とか『とても』などその場に応じて表現の言葉はいろいろあるのだけれども、『すごい』で代用してしまっているようです。

アメリカ人が頻用するgreatやドイツ人のsuper(ズーパー)と似たものかもしれない。

謝罪文化

ニュースを見ていると「謝罪」ということばを時々耳にします。加害者は謝罪をしないのはとんでもないとの非難の声も耳にし、謝罪のことばを聞けば気が済むといった感じです。他方でシンドラーのエレベーター事件を記憶しているでしょう。シンドラー社の責任者がテレビに出てきましたが、一切謝罪しないものだから怒りの声が聞こえました。対照的な事件で興味を持って見ておりました。

そうです。欧米では謝罪はしないのですね。謝罪をするということは罪を認めたということになるので責任が生じます。このような事件では彼等は不利になっては拙いので絶対に謝罪しないのですね。

では謝らないのかというとそんなことはなく、例えばイギリスでの経験では、軽く肩が触れた場合などでは「Sorry」といいます。このような場面は日常的なのですが、いざ利害が絡む場合は謝らないようですね。

日本人の場合は謝罪の言葉を言うのが文化です。謝罪は事件の行く末や裁判に影響を与えるようにも思えるのですがどうなんでしょうね。

やわらかいとおいしいのか

「おいしい」という言葉に枕詞のように「やわらかくて」という表現を使う場面はテレビで頻繁に目にし耳にします。 おいしさの必要条件は柔らかいことようです。極端な例では『この刺身は柔らかくておいしい』という場面があって唖然としました。こんなのは腐りかけた刺身でしかありません。

料理によって適切な修飾語を選ばないからこのようなことになる。言葉の貧困の表れです。

アンカレッジ

昔、欧州への空路はアンカレッジ経由でした。そこで給油するわけで、その間1時間ほどですか降ろされます。売店が沢山あってsmoked salmonやエスキモー(イヌイット)の細工品などが売られていました。確か大きな白熊の剥製が飾ってありました。またマッキンレーの山も見ることができました。経由地から外れ寂れたはずで、今はどうなっているのかと思ったりします。アンカレッジを発つと北極点のほぼ上空を通過してヨーロッパに向けて南下するコースを取ります。北極の氷原を見ることができました。しかしもう2度と見ることはできませんね。その後は直行便となりシベリアを通ってサンクトペテルブルク(旧レーニングラード)上空を通るコースになるのですが、その直前の段階ではモスクワに着陸したように思います。夜にモスクワ空港に降り機外に出ました。当時はソ連でしたから、薄暗く陰気で怖い飛行場という印象でした。

時速200km/h超の世界

ドイツのAutobahnは速度無制限で有名です。でも最近は速度制限が増えてきているようです。ひと頃このアウトバーンを現地人運転の車に乗せてもらうことが多く、今でも思い出します。前方の視界が狭くなり、チラッとメーターを見ると200の目盛をかなり超えています。このような時、ちょっとハンドルを切り過ぎたら、あるいはパンクしたらと考えると決して気持ちのいいものではありません。いつのまにか手のひらには汗が滲んでいます。自分で運転すると、もっともこんなにはスピードを出さないけれども、こんなに緊張することはないですね。運転者に命を預けていると思うと気持ちが悪くなるのです。

アウトバーンでは走れる車で腕のあるドライバーはこのようなスピードを出すけれども、やはり考え物だと思います。人が運転する以上は失敗があり大事故が起きます。ちなみにイギリスでは日本より多少速く、70マイル/h(112km/h)制限です。

車の窓のカバー

車の横の窓の上部に茶色半透明プラスチックの覆いのある車がほとんどですが、あれの目的は何でしょうか。少し窓を開けて走った時に雨が入らないようにするためかも知れない。外国では見かけない日本独特のものです。あれは不要のものでしょう。

対面通行

高速道路の建設が取り沙汰されていますが、延長を急ぐよりも危険部分の工事を急ぐのが先決でしょう。対面通行の高速道路が長野県や福島県など各地に随分とあります。この対面通行が非常に恐ろしく思います。相手が突っ込んで来たら一巻の終わりです。普通の国道とは違って、高速道路はその名のとおり高速だし、信号がないので居眠りも多いはず。走りたくなくても、日本海側に抜ける時は通らざるを得ません。今は取り敢えず開通ということでしょうが優先的に完成を急ぐべきです。

追記:

ニュースで報じられたように今年(2004年)の夏には正面衝突事故が岐阜県と福島県と立て続けに2件発生しました。いずれも対面通行の高速道路でした。やっと高速道路の対面通行が大事故のもとであると認識されたようです。早く改善して欲しいですね。

トラック

高速道路を走る機会が多いのですが、暴走トラックのスピードは恐ろしい。イギリスの高速道路ではトラックは一番低速車線をおとなしく走っているが日本は違います。車の流れを横目にして高速車線を勢いよく追い抜いていくのが日常茶飯事です。今度スピード制限がなされるのは誠に結構なことです。しかし報道されているように時間ノルマがあるのが原因の1つのようですね。制限がなされるとその内ある着地点に落ち着いて問題なくなるのだと思います。

運送会社の数ある中で、会社の方針1つでこうも違うものかと感じる例は黒☆のトラックです。どれも安全運転で好ましく思います。

ニュース番組の言葉遣い

テレビのニュースアナウンサーの日本語が気になってしょうがない。一旦気になると耳についてしまって参ります。最近はどのレベルのアナウンサーもこういう言い方になってしまって、これでは日本語の退化です。

例えば『政府の某大臣は・・・する。』としています。という言い方です。何でも「としています。」で片付けてしまう。これは汎用動詞であるので、ここは例えば

『政府の某大臣は・・・する。』と言明しました。

『政府の某大臣は・・・する。』と指示しました。

など場合に応じて具体的な動詞とするよう努めなければなりません。現在の言い方は手抜きであって退化です。率先して日本語の質の向上をリードする立場のアナウンサーがこれでは困ります。

このように書いたのですが、先日、テレビ朝日の「日本語研究室」というサイトを見つけました。ここにはまさにこの話題がクローズアップされています。

ここです。→日本語研究室

しかしここでは積極的に日本語を改善していこうという考えは述べられていないのが残念です。

バラエティ番組の愚

テレビは低俗バラエティ番組が花盛り。どのチャンネルを見ても、雛壇にタレントが大勢腰掛けて大騒ぎ、大はしゃぎですね。このやり方は製作が楽なためなのか安いためなのか各局が横並びです。

見ていてバカみたいと思えるのは最近よく見かけるようになった笑い方です。ワハハと笑いながら無気力にゆっくりと手をたたく。はやりからなのかやれという指示からなのか分からないけど皆さん同じようにやってますね。昔のおもちゃにシンバルを叩くぜんまい仕掛けの猿がありますがそっくりです。本当にバカみたいですね。

バラエティニュース

バラエティーニュース番組も大はやりです。タレント記者の取材画面の背景には、煽り立てるように『トットコトットコトットコ・・・・・・・・・・・・・・・・・』とビートの効いた曲が大きな音で流れます。

おまけに場面が変わるたびに曲を操作している。これには参ります。

この種の番組は右倣えでどこの局もそうですね。背景には曲が必須のようで、おまけにうるさい。NHKでさえこの傾向がありますね。いい加減にしてくれと言いたい。

そして、ナレーションがこれまた酷い。喉の奥から妙な声を出したり、冗談としか思われないおちょくった調子で喋ったり激しすぎますね。いつからこうなったのでしょう。馬鹿な真似はやめてくれと言いたい。

気象用語

毎日テレビで天気予報を耳にします。独特の言葉の使い方が気になります。

1. 『台風が東よりに進路を取り、』

2. 『台風が北よりに進み、』

3. 『北よりの風が強くなるでしょう。』

このように言いますね。ここにある『より』の意味が違います。分かりやすく言い換えると次のようになります。

1. 『台風が東の方向へ進路を変えて進み』

2. 『台風が平行移動的に北側の進路を取り、』

3. 『北からの風が強くなるでしょう。』

このように意味の違う『より』を使っています。多義で簡潔にはなるが、抵抗感があります。画面の説明とともに聞いているので理解は出来るが、言葉のみでは感じは分かるにしても厳密にはどういうことか理解でないでしょう。

1と2番目の『より』は動詞『寄る』の連用形で名詞化されたものですね。

3番目の表現の『より』はfromの意味ですから、『より』の『よ』にアクセントが来るはずですがflatになっていて『寄り』に合流している。これは独特でまさに気象用語ですね。これは『北の風』などの表現がいいのではないですか。おまけに面白いことに上の全てについて当てはまるのですが東西南北に限定ですね。例えば『台風が北東よりに進み』とは言いません。

このような特殊な言葉使いは気象関係者の独り善がりの表現ですから改めるべきですね。

そのあと考えたのですが、この『より』はfromの意味ではなく、やはり『寄り』なのではと思うようになりました。どういうことかというと、こうです。

風の吹いてくる方向が北に寄っているということを簡単に『北よりの風』と気象用語で言うのだと気付きました。きっとそうだと思います。しかしこの表現はいいとは思われません。

漢字の解説

ニュースを聞いていて、『・・・試案、こころみのあん』というような説明が時々あるのを耳にします。日本語中の漢語に同音異義が多いので和語で説明を入れているわけで、これ自体は分かりやすくていいことです。でもおかしいと思いませんか。初めから和語で言えばいいでしょう。でもこれでは表現に重みがなく、言葉も長くなると反論があるに違いありません。これももっともなことです。

日本語はこのようにして、会話の言葉では理解不充分で目で見る言葉すなわち視覚言語になってしまっています。会話言語ではなく記載言語でないとうまく表現できないというのは誠に残念ではあるがこれは現実なので受け入れざるを得ません。言語の本質は言葉すなわち会話にあるはずだけれどもずれてきてしまった。

英語では会話体と文章体はあるけれども、これは表現の違いであってここで述べていることとは別物です。読んで耳から理解できない率はゼロに近いでしょう。

これと関係するのですが、裁判所でのhearing(証人尋問)を傍聴する機会がありました。書記官は懸命に速記をし書類に纏めるのですがこの時、漢字への変換に苦労するようです。後日確認があったようです。

ここで矛盾を感じるのです。すなわちhearing(証人尋問)とはあくまでも発話をもとに行なわれるもので書類によるものではありません。すなわち考え方としては平仮名の羅列になります。どう漢字に変換するかは二次的なものです。こうなると証人尋問でのhearingはきちんと口からの証言の意味を理解されたのかとhearingの結果そのものに疑問が湧くのです。このように二次的な要素に左右される日本語は不完全言語だとつくづく思います。

訓読みについて

漢字には漢音あるいは呉音などの本来の読み方と、訓読みがあります。この訓読みが曲者で小学一年生から泣かされて来ました。訓読みはもともとは漢字の意味解きから発生したものだと思います。漢字に言語体系の違う和語を当てているわけです。従ってこれは難しいことで習得には十年以上もかかり、それでも不充分なくらいです。

例えば『かく』という日本語は意味が広く、漢字では意味が狭い。従って『書く、描く、欠く、掻く』など同じ五段活用で沢山あり、漢字の意味を解釈して選ぶことになります。これは日本語で『かく』としか言わない単語を分析し、区分けし、対応する漢字を選ぶ作業そのものですから小学生にとっては本当に大変なことです。学校で100%習得できるわけではないので大人になってもまだ引きずります。

このような場合は『かく』でいいのではとの意見です。前節で述べたように、話せば同じだからです。このように漢字の訓読みはできるだけ廃止して行くのがいいと思っています。

[訓読み漢字をなくした文章]

漢字には漢音あるいは呉音などの本来のよみかたと、訓よみがあります。この訓よみがくせもので小学一年生からなかされてきました。訓よみはもともとは漢字の意味ときから発生したものだとおもいます。漢字に言語体系のちがう和語をあてているわけです。したがってこれはむずかしいことで習得には十年以上もかかり、それでも不充分なくらいです。

たとえば『かく』という日本語は意味がひろく、漢字では意味がせまい。したがって『書く、描く、欠く、掻く』などおなじ五段活用で沢山あり、漢字の意味を解釈してえらぶことになります。これは日本語で『かく』としかいわない単語を分析し、区わけし、対応する漢字をえらぶ作業そのものですから小学生にとっては本当に大変なことです。学校で100%習得できるわけではないのでおとなになってもまだひきずります。

このような場合は『かく』でいいのではとの意見です。前節でのべたように、はなせばおなじだからです。このように漢字の訓よみはできるだけ廃止していくのがいいとおもっています。

区切りが分かりつらいので分ち書きの併用が必要かもしれない。

また、訓読み漢字を廃止するとそのうち音読みの漢語の意味がわからなくなってくるでしょうね。でも言葉を音として捕らえることで視覚言語としての不要な同音異義漢語を淘汰し、別な単語に置き換えることで日本語を改革することができるかもしれない。中国語と体系の違う日本語は漢字の呪縛から離れると新たな発展の可能性が開けそうです。

2004年10月5日付けの朝日新聞に『ハングル世代に漢字熱風』の記事がありました。ハングルは漢字を捨てたわけですが揺り戻しの動きがあるようです。ハングルには漢字の訓読みのような表記はないらしいので日本語の事情とは違うけれども、これはまさに上記した『言葉を音として捕らえることで視覚言語としての不要な同音異義漢語を淘汰し、別な単語に置き換えることで自国語を改革する』に対する反動です。これは過渡的現象でしょう。早く漢字の呪縛から脱して本来あるべき形に移行するのが好ましいと思います。

漢字遊び

最近、漢字検定は英検以上に人気があるらしいですね。テレビ番組でも漢字のクイズが目に付きます。訓読みクイズが主要部分を占めているようで、まさに当て字の氾濫になっています。例えば山茶花、欠伸、硝子などをどう読むかで騒いでいる。このような訓読みの氾濫は日本語表記をますます難解にさせているだけです。

そもそも表記法がクイズのネタになるなどというのは本末転倒です。クイズとしては楽しいが、国語表記として害しかありません。こんな優柔不断な表記法は日本語だけです。著名な国語学者がこのようなクイズ番組で一緒になって騒いでいるのは感心できません。

ではどうするべきかですが、このような場合はカタカナかひらがなで十分です。なぜなら放送や朗読を聞く時や講演を聞くときは漢字は関係ないでしょう。言葉は音声が本来であり、表記は二次的なものです。この二次的なものにうつつを抜かすのは拙いことです。

学校でこんなことを教えているとすれば時間の無駄でしかなく、それよりも文章の解釈や語句の意味解きあるいは文法解析にもっと時間をかけて言語読解力を養うほうに力を入れればいいのです。

読書のスピード

日本語文書は漢字仮名混じり文であるため、読書速度が速いといわれます。斜め読みしてもある程度理解できます。英語の場合は分ち書きされていてこれがスピードを上げるキーになっています。

イギリスの現地人はすごく速く文章を理解します。聞いてみると単語をかたまりとしてパターン認識をして読んでいると言っていました。bookやapplicationなどいちいちアルファベットを追いかけていなくて塊として認識しているわけです。

英語は総じて単語が短いのでパターンとして覚えるのは容易でしょう。漢字を捨てたハングルも分ち書きされているようですね。でも切れ目が分かりづらく思います。中国語は分ち書きしないで大丈夫なのかと疑問を感じます。ドイツ語の場合は長い単語が多いのでパターン認識は英語よりは苦手かもしれない。

慣れるまでが大変ですが日本語も全部平仮名にして分ち書きをすれば同様にできるでしょう。でも同音異義が多過ぎるため漢字からは抜け出せないのが現実ですね。そのためか本家の中国は別として言語体系も違う日本だけが唯一漢字を採用し続けているという特殊状態になりました。

二十四節気

立春 雨水 啓蟄 春分 清明 穀雨

立夏 小満 芒種 夏至 小暑 大暑

立秋 処暑 白露 秋分 寒露 霜降

立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒

これらはテレビの天気予報でその時期になると解説されます。これは陰暦での季節区分で中国由来のものです。二十四節気は昔中国でそれを考えた地方の気候に合ったもので、日本とはズレがあるはずです。けれども日本は南北に細長くどこかが相当するため受け入れられているのかもしれない。考えてみれば妙な気がします。

啓蟄と昔耳にして虫が這出る季節などと説明されてもそれは『へえ』いう印象でした。漢字を見ても意味が分かるわけはなく、音声でそうと覚えているだけです。テレビでは中国伝来ということを忘れ日本古来のものと勘違いしているような感覚で解説している。これらの言葉でその道の知識人以外の一般人に定着しているのは夏至、冬至など一部ですね。

日本語は難しいか

新聞、テレビなどで『日本語は難しくて外人にはちょっと大変』などという表現を見聞きします。これは間違いですね。『日本語が難しい』のではなく『日本語の書記体系が複雑過ぎて難しい』のです。往々にしてこの辺を無視あるいは勘違いしているのは拙いことです。日本語そのものは世界の数ある言語に比べて単純な部類でそんなに難しい言語ではありません。

左開きと右開き

縦書きの本は右開き、横書きは左開きです。 欧州の人が日本の本を見て、開き方向に興味を抱きます。アラビア語は横書きですが書く方向は右から左なので、きっと右開きだと推定します。

背表紙

本の背表紙の書式は日本語では縦書きで苦労しません。しかし欧米では分厚い本は別として一般的には横向きになります。しかし面白いことに英語とドイツ語では違うのですね。英語では本の表紙を上にして、背表紙が正常な向き、すなわち上方が始まりになります。ドイツ語はこの逆です。手元に洋書があれば確認して見てください。なぜこのように違うようになったのか調べるのも面白いかもしれない。

方言

これまで石川、新潟、茨城、英国、静岡と移り住んだこともあり方言には比較的敏感です。やはり訛りのきついのは新潟と茨城ですね。新潟の訛りはなかなか取りづらいようで、さ行やざ行が苦手でテレビに出ている政治学者の浅井氏とか、長岡地区の女政治家の方など、聞いてすぐあちらだと分かります。

茨城もきついですね。アクセント崩壊地域と言われることもあって特に言葉の調子が独特です。また『ほとんど』を『ほどんと』といい濁音の付け方も変わっている。年寄りの言葉は今でも理解は難しいところがあります。北関東とはいっても言葉から受ける感じは福島あたりの南奥東北弁に近いと思います。

北海道では命令形が標準とは違っていて、会社内でも『見ろ』を『見れ』という人がいます。『椅子』も前にアクセントを付けるので変な感じがする。これらの訛りは新潟でも同じです。でも北海道の場合は内地の各所から移住した歴史があるわけだから、地域により出身地別に方言が違うと推測され、これを調べるのは面白いかもしれない。最近、北海道の言葉として「すごく」の意味で『なまら』が紹介されています。でもこれはもともとは新潟言葉です。北海道への移住者が伝えたものでしょう。新潟では今では老人語になっていると聞きました。

静岡では『雨ずらよ』が有名ですが気になるのはアクセントです。人名の『松田、橋田』や『高専、唱和』などいずれも最初が高い調子のアクセントで奇異に感じます。これと似ているので急に思い出したのですが、国会議員には永田町弁があるのですか。『国会』という単語を静岡と同じように最初が高い調子で言うのは引っかかりますね。

そのほか、『を』も面白いですね。これを/wo/と言う地方と/o/という地方があります。/o/の地方では「上のお」「下のを」と学校で習います。/wo/の地方では発音で区別するわけだからその必要はありませんね。歌手の歌を聞いてください。/wo/の人がかなりいますよ。/wo/は明らかに古い音であり、/o/は先頭の/w/が脱落したのです。

しかし、どの方言地域でも会社では方言の色濃い標準語を喋り、家に帰れば方言そのものを喋ります。日本と言語的に似た環境の歴史のある方言の多いイギリスでも事情は同じで、会社では方言の影響を受けたBBCもどきの擬似的標準英語を喋り、家に帰れば方言を喋っています。

外来語の言いかえ

最近時々カタカナ語を和訳すべしとの特集記事が新聞にでます。最近の流行語のユビキタス(ubiquitous)は『時空自在』だそうで名訳なのか迷訳なのかはともかく、般若心経が参考とは思うがよく考えついたものです。しかしこのような動きは本当にいいことなのでしょうか。

日本語は本来の和語に外来の漢語が取り込まれて成立しました。その意味では漢語は外来語です。日本語は中国語とは異質な言葉です。前節でも話題にしたように日本語中の和語の語彙が貧弱だったものだから漢語が輸入され、混合記載され、その結果目視言語になってしまいました。

(実は上記の『名訳、迷訳』はまさに目視言語そのものです。)

『時空自在』と初めて耳で聞いても理解できなくて、目で見て初めて理解する。『時空自在』は和訳ではなくて漢訳です。和訳には『いつでもどこでも』という明快な訳が既にあります。

このようにカタカナ語を和訳と称して漢訳するのは好ましいこととは思えない。カタカナをそのまま使って行けば良い。いつのまにか定着するか淘汰されて落ち着きます。カタカナ語は理解できない人が多いというけれども『時空自在』も活字に接することの少ない人にとっては同じことで理解できません。英語については大部分の人は6年間学校で習ったわけだから、かなりのカタカナ語は理解できるはず。

とはいうものの英語の場合は常に語源意識が働いていて、ラテン語由来のubiquitousはubi-quitousと分解して理解するのだけれども、カタカナ語ではそれが出来ていないのが問題点ではあります。他の典型例ではtelevisionはtele-visionで理解できるが『テレビ』では分からなくなります。

このようにラテン語由来の英単語は往々にして2語あるいは3語を合成して1語になっていて意味の分解が出来るが、カタカナ語の省略語では1語のみなので分かりづらいのは確かです。でも述べたようにいつのまにか定着するか淘汰されて落ち着きます。

タッチネット

バレーボールは一頃の勢いはありませんが、やはりテレビの観戦ではハラハラします。ネットに触る反則を『タッチネット』とアナウンサは言うがあれは『ネットタッチ』が正解でしょう。昔、そのように正しく言ったアナウンサや解説者がいたように思います。

名詞化するときは目的語を動詞の前に出してnet touchとするのが原則です。touch netは英語の文を部分的に切り出したものでおまけに冠詞のtheが抜けて変な英語になっている。修正すべきでしょうね。外来語だからいいのだということでは拙いでしょう。

別の例ではサッカーのロスタイムもそうで、injury timeが正解です。試合中の時間ロス(time loss)の累積が最後にinjury timeとして追加されるわけです。サッカーは特に国際的スポーツなので間違った用語は戸惑いのもとになります。

文字化け

イギリス赴任時の話です。日本から届く英文資料に随分苦労しました。私は英国子会社に赴任していたので日本から英文資料やレターが頻繁に来ます。これの印刷時の文字化けに悩まされました。

最初の頃は、プリンタは現地調達そのままのものだったので英文fontは問題ないが日本語fontは印字できなかったのです。英文で問題のないはずの日本からの英文資料はそれでも部分的に文字化けしたのです。何故でしょうか。

原因は特殊文字でした。αやβなどのギリシャ文字や£などの記号に限って日本語fontを使う者がいたからです。英文font中を探せばあるのですが深く考えずに英文であるにも拘わらず安易に日本語入力で変換してしまう。これはいくら注意してもなかなか改善されませんでした。

その内、プリンタは日本語fontをサポートできるようにしたので印刷問題は解消されました。でも現地人が受け取った場合は、英語OSのパソコン画面上で文字化けするわけで、やはり問題は続きました。今でもきっと直っていないことでしょうね。根が深い。

ファックス

イギリス赴任当初は仮事務所のため全てが準備中でパソコンと電話とFAXはあったもののプリンタはまだありませんでした。困って頭を抱えていたのですが、機転のきく頭のいい男がいてパソコンからの印刷をFAXモードにして傍らのFAXに出力することが出来たのです。当座しのぎにはもってこいの方法で、そのときは素晴らしいと思いました。

この時の経験を生かして私のパソコンはFAXを送れるようにしてあります。FAX電話はあるがパソコンのない知り合いへの連絡に重宝しています。

地震の避難訓練

避難訓練は被害を最小にするためには必要なことです。茨城県と静岡県の避難訓練はこうも違うものかと呆れます。茨城県では揺れがきたら第1の行動はその場で我が身を守ることで、揺れがおさまってから外への避難です。

ところが静岡県の企業では違うのですね。最初に地震予知情報が入った時点でそのまま待機、その時その会社の幹部が集合して予知情報をもとに次の行動を決める。10分ほどかかります。さあ地震が来るはずとなれば外へ避難。となります。どこかおかしいと思いませんか。『幹部が集合している時に待機』というのが不合理です。直ちに外に出るべきですね。

それ以前に予知を前提にした訓練自体がおかしい。現在地震予知は研究中ですが『予知可能』という根拠も結論もありません。このような時に茶番劇のような訓練は時間と金の浪費です。茨城県のように予知を前提にしない訓練が絶対に必要です。今の状態でもし東海大地震が発生すると訓練不足のために被害が大きくなってしまいます。地元の会社は東海地震は予知できるとの◇◇連の影響下のお上の通達に基づいての訓練と思うが、早く訓練方法を切り替えるべきですね。

(今年〈2004年9月1日〉は予知を前提にしないいわゆる直下型地震の訓練でした。これでよし。)

(そして、2011年3月11日の悲劇的大震災は◇◇連の無力さを示すものでした。東日本地域は予知前提の監視地域でなかったと言い訳が出そうです。でも監視密度は違ったにしても監視していたに違いないはずですね。後付けの説明や言い訳は聞きたくないですね。)

ビックカメラ

特定の会社名を出して申し訳ないが、悪いことを言うわけではないので勘弁してください。この会社の歴史を調べたわけではないが、この『ビックカメラ』の名の由来について思うことがあります。英語表記の会社名は『Bic

Camera』というようです。推測するにこれはBig Cameraを訛ってビックカメラと名付け、後に英語名は仕方なしにBic Cameraにしたのでしょうね。bicという英単語はないですからね。

このように日本語は語尾が清音化されます。昔私はプログラムのdebugをデバックと言っていました。今でも普通にそう言うかもしれない。またカバンのbagはバックですね。これは日本語の特徴です。

ドイツ語も日本語と似たところがあってHamburgはハンブルクであってハンブルグではないので念のため。

その他、smoked salmonはスモークトサーモン、poached eggはポーチトエッグ、hashed beefはハッシュトビーフのように清音後の-edは英語では濁りません。これをbagからの類推でわざわざ濁らせることのないように。

こんなことは皆が中学校で習ったことで、ここでこんなことを述べるまでもないことなのですが、世の中は間違いがまかり通っています。

以上に関連した笑い話に近いものに『人間dock』の案内が社内でありました。それにはなんと『人間ドッグ』と書いてありました。正しくしようとするあまり、逆に間違えたのですね。頭の中が混乱しています。